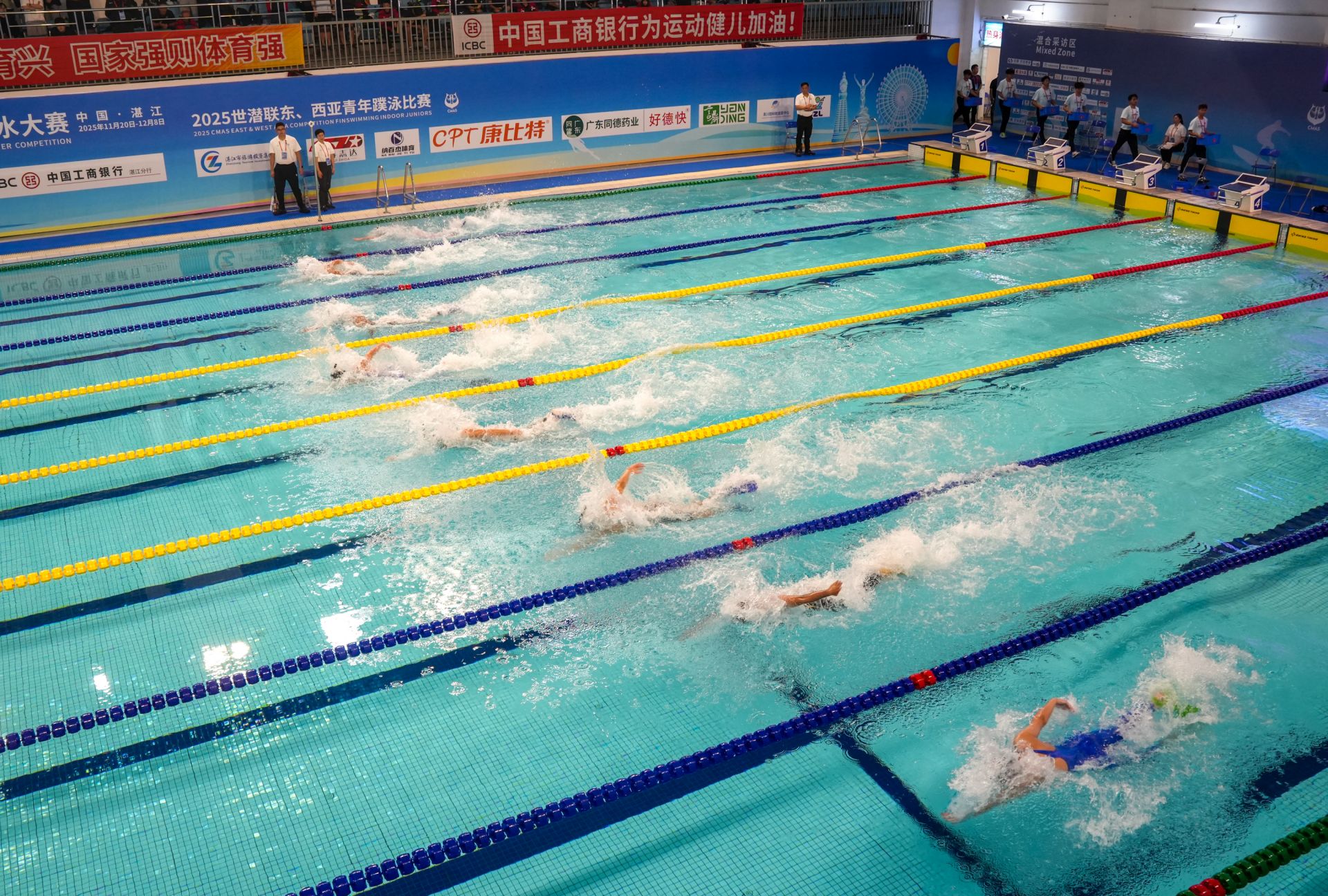

養殖工人捧起即將上市的羅非魚向記者展示,這批羅非魚每條約重1500克。記者 李波 攝

????提供技術和保底收購價

????飲水思源帶動村民致富

????黃迪從今年2月開始搞海水羅非養殖,賺了第一桶金的他成立了一家水產科技有限公司。除了經營養殖基地,給村民提供魚苗和技術指導外,他還為合作養殖戶提供保底收購價,大大降低市場風險。

????戚福是距離海山村不遠的源港村養殖戶,在還沒養殖海水羅非之前是靠養蝦為生。“海水羅非魚畢竟還是新事物,一下子我也不敢把全部的蝦塘改為魚塘。”戚福告訴記者,今年3月底,他聽取黃迪的建議,采取魚蝦混養的辦法。當蝦只出現病害時,可用羅非魚來調節塘水微生物的數量,做到生物防控,既提高了綜合養殖效益,又達到減病減害的效果。如今源港村的養殖戶看到戚福嘗到了甜頭,開始與黃迪合作,加入海水羅非養殖的行列。

????據悉,海水羅非養殖每畝投入成本約為8-10萬元,畝產可達4000-5000公斤,目前每斤市場價為10-18元。“現在我用8畝魚塘搞海水羅非養殖,今年賣了三批魚,除了成本外,凈賺了三萬多元,”戚福說,賺的錢雖然不多,但養殖過程勝在省心省力,加上有黃迪為他們提供保底收購價,養殖戶們不用擔心價格低迷時面臨虧本的風險。

????目前無意開拓國外市場

????目標讓刺身走進尋常百姓家

????別看黃迪現在成了大老板,當初他“棄商從漁”時,不少村民還笑他“傻瓜”。

????羅非魚是魚類中最普通的品種,究竟養這種魚能不能賺錢?當時黃迪心里也沒定數——老百姓對羅非魚認可度不高,就連一些外國漁商對這種魚也“不屑一顧”,究其原因,是因為養殖這種魚的人實在太多,加上養殖戶大都采取淡水養殖,養出來的魚肉質不夠結實,吃起來帶有泥塘的腥味。正所謂“量多價賤”,很多人認為它是魚類中比較低級的品種,不愿意投資養殖。

????迫切地想打破這個局面,并采取科學的辦法、創新養殖模式,是黃迪的成功之處。通過海水養殖和科學喂養,黃迪的羅非魚也可以有深海黃花魚的質感,他曾收到非洲、俄羅斯、墨西哥、美國、歐盟等國家的出口訂單,這是打響品牌的一個機會——但讓記者吃驚的是,黃迪稱自己暫時無意開拓國外市場。

????“我們這里品質最好的魚可以用來做刺身,現在主要的供應商是珠三角地區的高級酒樓食肆。”黃迪不好意思地笑了笑,“你們可以笑我笨,但這么好的魚,我想讓家鄉人們也嘗嘗,市面上三文魚刺身賣到70多元/斤,這是普通老百姓吃不起的;而用海水羅非做成的刺身,肉質不比三文魚差,而且價格實惠,我想讓一般的老百姓也能吃上刺身。”然而擺在黃迪面前的難題是——如何讓老百姓認可羅非魚?想要改變一種思維定勢,比讓他們接受一種新事物更難。

????“辦法總會有的!”黃迪微笑,“下一步,我打算將一批魚送給鄉鎮的敬老院和福利院,一方面讓他們試吃,另一方面也算是回饋社會吧!”