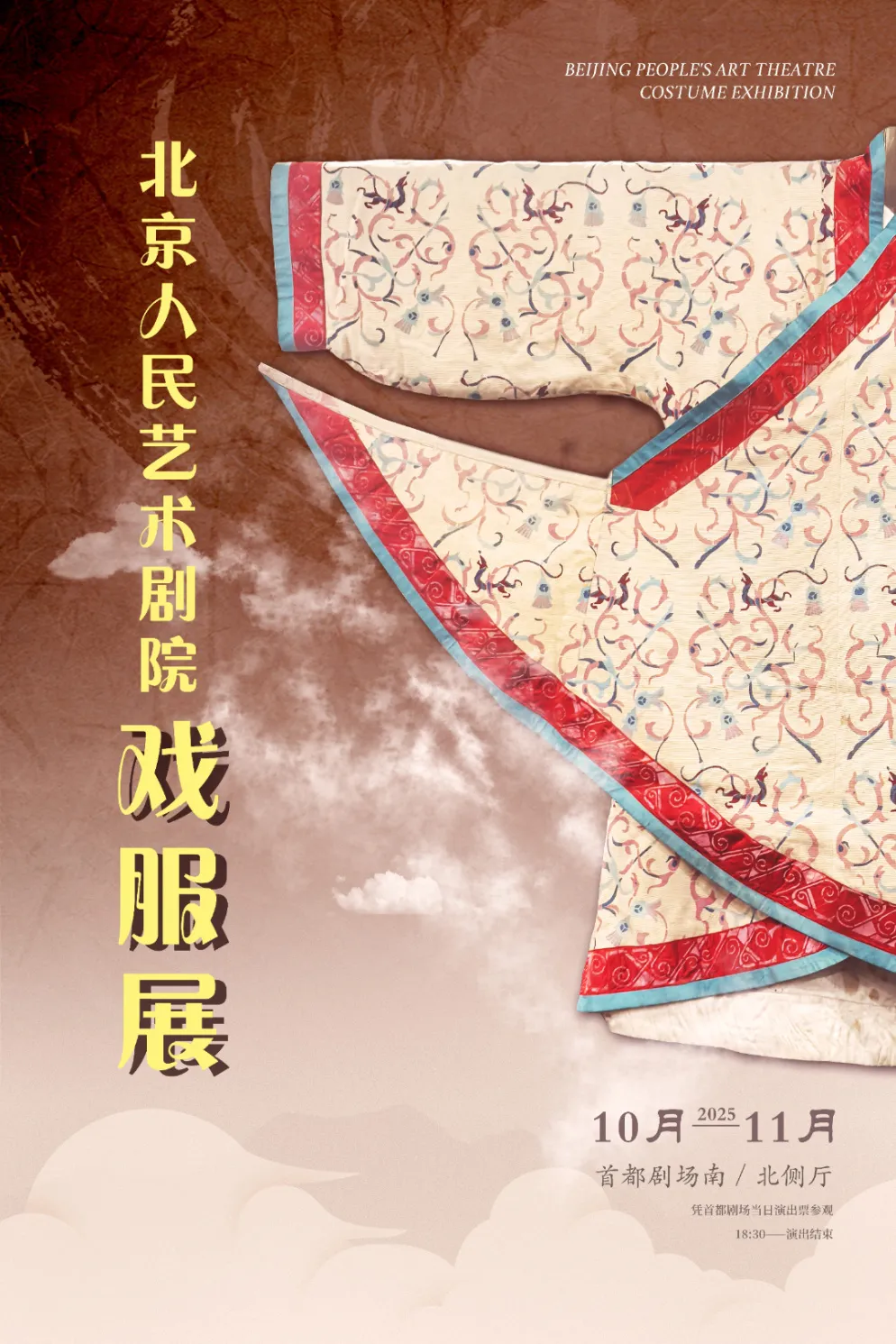

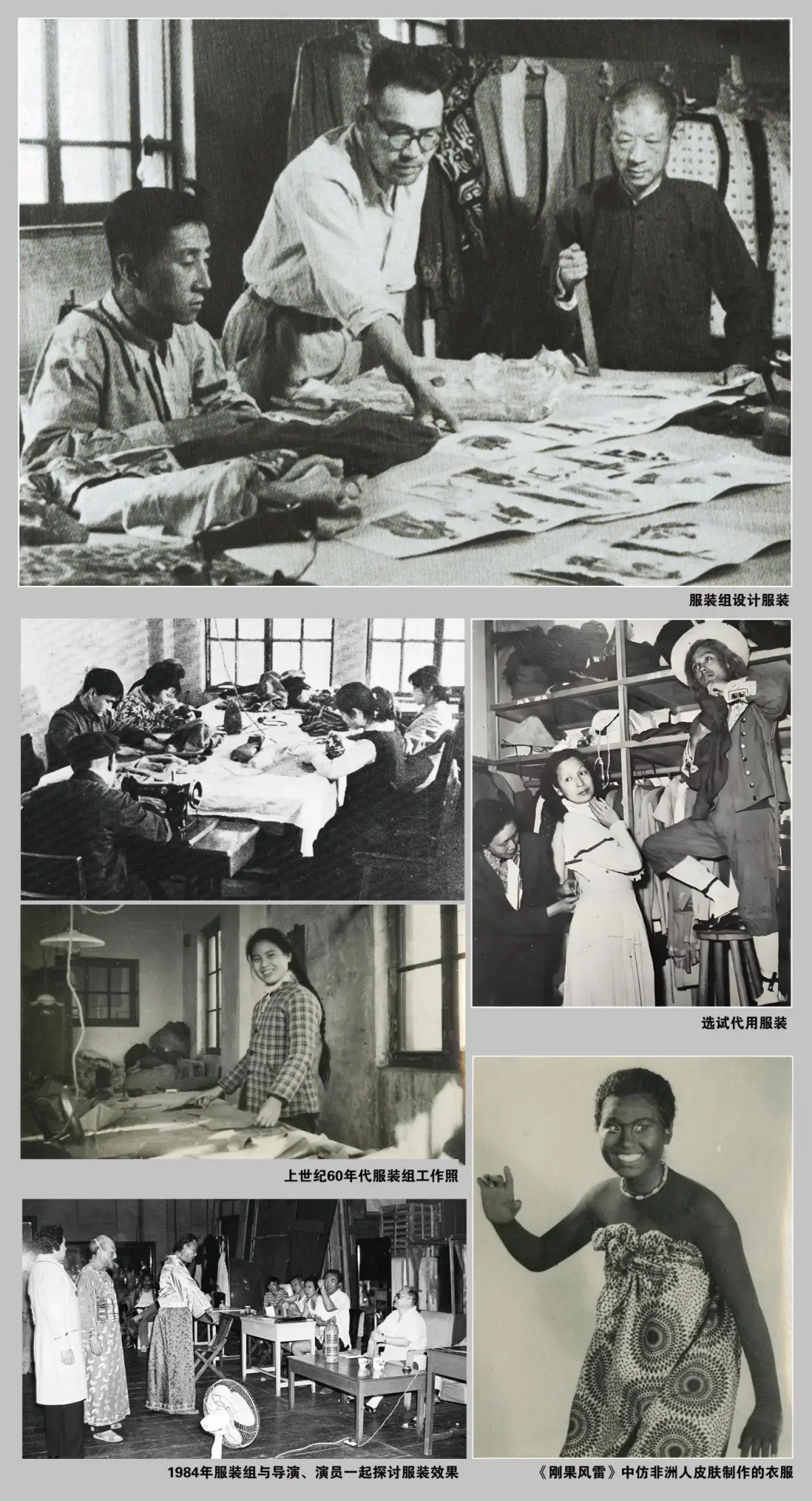

北京人民藝術(shù)劇院戲服展日前正在首都劇場南、北側(cè)廳展出,展覽將持續(xù)至2025年11月下旬。

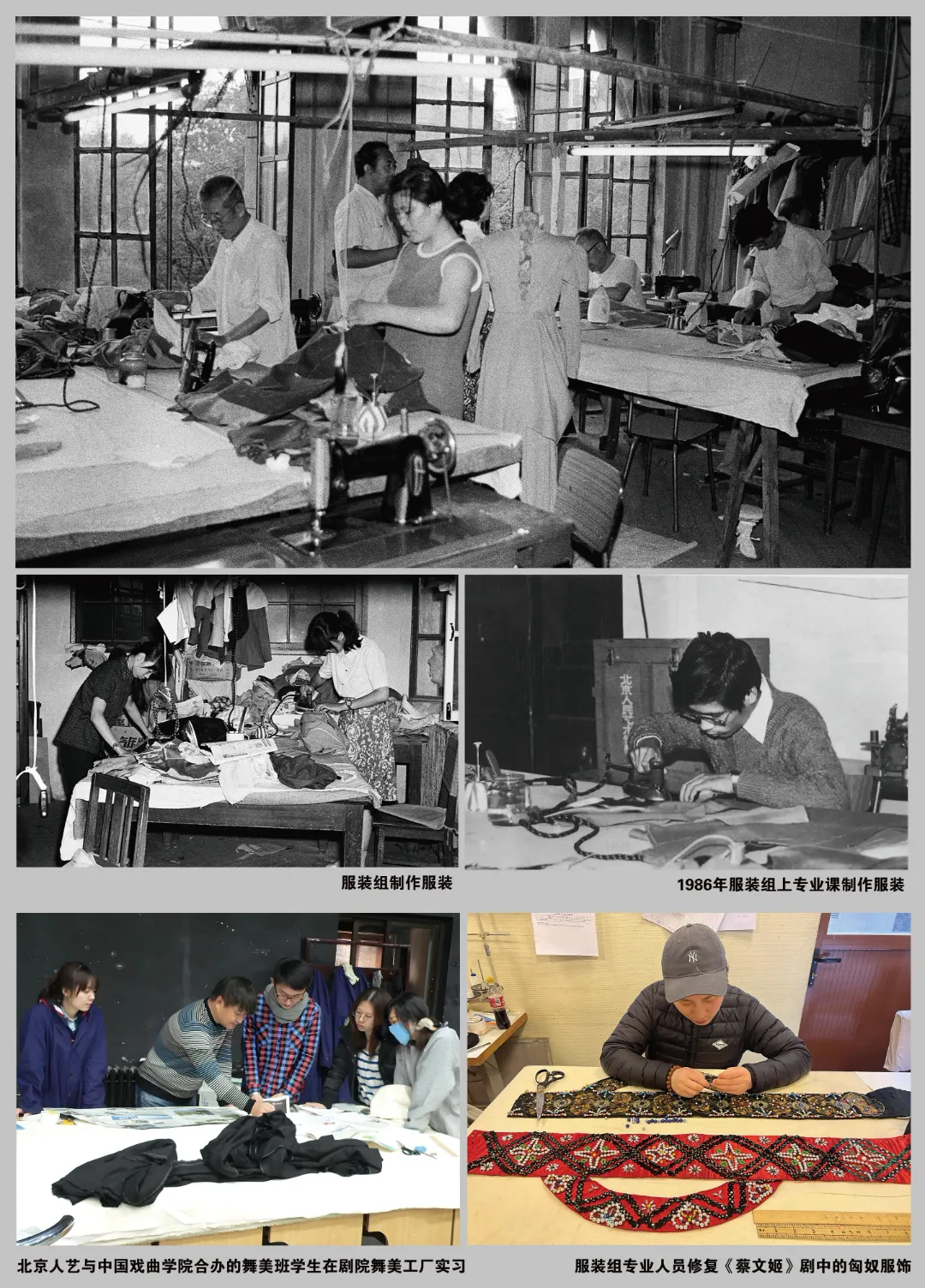

北京人藝戲劇博物館共收藏了近500件演出服裝,這些演出服裝承載著劇院現(xiàn)實主義風格傳承發(fā)展的印記,也折射出服裝設計與制作技藝的時代變遷。此次推出20余套服裝作為啟幕,未來將陸續(xù)推出系列專題服裝展,使觀眾朋友有機會領(lǐng)略不同時期、不同劇目風格的戲服魅力。

在北京人藝建院之初,總導演焦菊隱要求服裝設計向傳統(tǒng)戲曲學習,借鑒戲曲服裝的用色原則和配合演員表演的特點,使人物形象更加突出,動作與感情表達更加豐富。

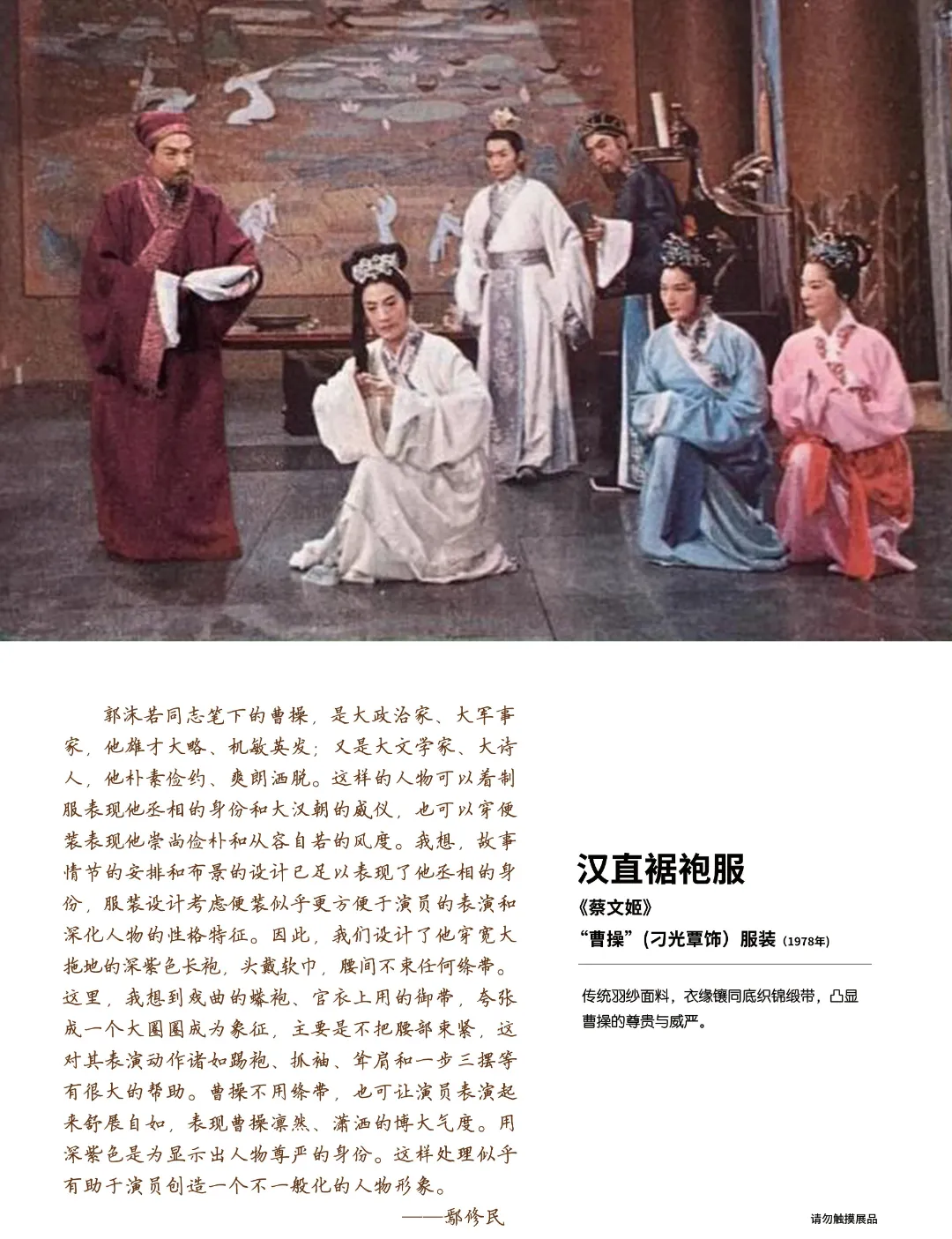

首都劇場南側(cè)廳展出了《虎符》《關(guān)漢卿》《蔡文姬》《王昭君》四部經(jīng)典歷史劇的演出服裝,與觀眾共同探尋前輩藝術(shù)家們在話劇民族化探索中的足跡。

▲《蔡文姬》演出服裝(1978年)

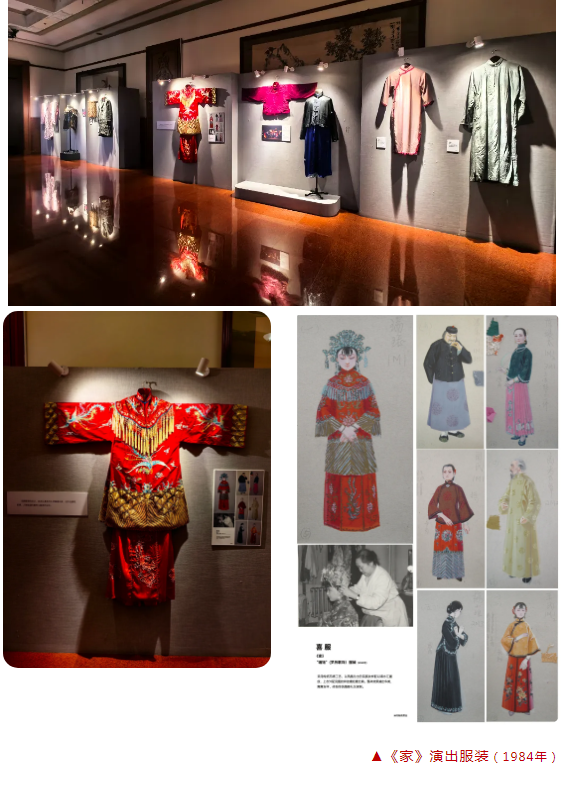

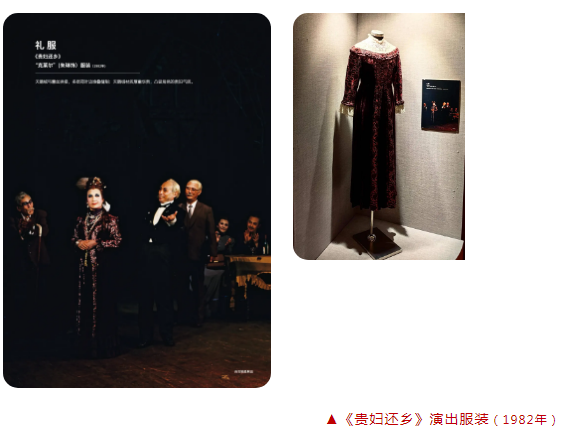

首都劇場北側(cè)廳展出了舒繡文、朱琳、童超、鄭榕、呂恩、英若誠等老藝術(shù)家在經(jīng)典劇目中所穿服裝,還有《帶槍的人》《吳王金戈越王劍》《家》《上帝的寵兒》等古今中外不同題材劇目的演出服裝,從工藝性、功能性、多樣性角度,帶領(lǐng)觀眾深層次感受北京人藝演出服裝所蘊藏的戲劇文化和獨特魅力。

▲《吳王金戈越王劍》演出服裝(1983年)

話劇服裝的設計,必須從真實的生活基礎(chǔ)出發(fā),創(chuàng)作的素材、依據(jù)、人物造型的模特兒都選自生活。……盡可能多的掌握素材,尤其是大量文物中的形象資料。但是設計者不應該把它們當做藍本照樣仿制,原樣搬上舞臺,而是從中尋找和歸納其既有共性又有個性的典型東西,進行加工和發(fā)揮創(chuàng)造,把那些最具有特色和典型的東西貫穿在服裝的式樣與結(jié)構(gòu)之中使其起著“主旋律”的作用。

如果服裝造型還幫助演員的表演,加深了對人物的刻畫,給觀眾加強了對故事情節(jié)的感受,使人物形象更突出鮮明,也就是說,設計者以其有限的形象語言,有力的說服了觀眾,使其感到人物的可信,并同時激發(fā)起他們的想象,從而又更豐富了舞臺形象,那就說明設計任務完成得很好,有了較高的藝術(shù)水平。

——鄢修民

北京人藝服裝設計

▲《虎符》服裝設計圖(1957年)

▲《雷雨》服裝設計圖(1954年、2021年)▲《日出》服裝設計圖(1956年、2021年)

▲《張居正》服裝設計圖(2023年)

結(jié)語

我們的舞臺美術(shù)家們總是盡力和導演、表演藝術(shù)家的構(gòu)思密切配合。追求演出形象的統(tǒng)一性和整體性。他們的設計,服從劇本的主題思想,渲染時代背景。這些設計,突出人物安排典型環(huán)境,創(chuàng)造氣氛,烘托表演。他們的舞臺設計和燈光、服裝設計,以及化妝、道具效果的藝術(shù),形成一個有機的整體。北京人藝的舞臺美術(shù)工作各部門,已經(jīng)形成了自己的工作習慣與傳統(tǒng),在演出中決不允許舞臺美術(shù)游離于劇情、人物、演出氣氛之外。整個演出的統(tǒng)一、諧調(diào),將是我們永遠追求的目標。

——曹禺

摘自《北京人民藝術(shù)劇院舞臺美術(shù)選集》序言

(1983年中國戲劇出版社出版)