我給父親買了一部智能手機,并手把手地教會了他幾個常用功能,父親聽得格外認真,有時也會插話問這問那,像極了我的學生。

在30多年前,不要說智能手機,就是一部普通電話都是奢侈品。

那是1993年,我從雷州市客路中學畢業。當年高考結束后,我就回老家唐家鎮田西村等待錄取結果。那時通郵不便,錄取通知書統一寄到學校。等待的日子真是度日如年,我想去學校問問,但路途遙遠,中途還要轉車。如果能拿到通知書還好,沒有的話,白跑一趟不說,還要花掉我在暑假好不容易賺來的那一點血汗錢。寫信太慢,等消息來了,黃花菜都涼了。我第一時間想到的是:打電話。可那會兒,村里哪來的電話可打?

父親提議,要不去企水試試。企水是漁港,商貿頻繁,找一部電話應該不是難事,再說,外婆家就在企水,熟人多好辦事。這主意不錯,我決定去企水碰碰運氣。

到了企水,我拉上小舅幫我找電話。小舅是貨車司機,認識不少海鮮老板,可問了一圈,還是沒有結果。小舅說,大家平日聯絡都靠上門,要聯系外地,只能去郵局發電報。功夫不負有心人,我們最終在一家干貨店找到了電話。撥過去,無人接聽,估計老師們早已下班。午后再次嘗試,電話終于接通,得知我被湛江農業專科學校(現廣東海洋大學,下簡稱湛農)錄取的消息。

大學第一個春節,我在晚上去拜訪鄰居茂哥。他是一所中學的校長,每年這個時候都回村里過年。閑聊間,他忽然想起城里家中的一扇窗戶沒關嚴,要解決這個問題的最好辦法,是電話聯系有他家鑰匙的表兄。表兄家有電話,但他們沒有,整個村莊都沒有。好像林場有,校長的哥哥說。唐家林場田西分場就在我村隔壁,作為一個偌大的國營單位,電話肯定是有的。可大過年的去借電話,不合習俗。這事最后也只好作罷。一扇窗戶提前結束了茂哥在田西村的新年,才大年初二,他們一家就匆匆返回城里。

湛農地處湖光巖畔,遠離市區,交通不便。我們一學期才能回家一次,宿舍沒電話,聯系外界只能去小賣部或郵局,花錢買通話時間。偶爾,也能借用老師的電話。但尷尬的問題是,我們家里沒有電話,打給誰?

后來村里小賣部裝了電話,逢來電便用廣播喊人。用完了電話,就給1元錢辛苦費,也有可能就是勞務費。但這已是我畢業之后的事了,大學三年,我與家人的聯絡,全憑書信往來。

1998年,為了方便聯系,我省吃儉用幾個月,攢了800多元買了一部摩托羅拉BB機。腰間別著它,感覺自己也趕上了時代的潮流。第二年,我又一口氣裝了兩部固定電話,一部放在學校的家,一部裝在田西老家。那時母親跟我們生活在一起,裝了電話后,我經常給在老家的父親打電話。一根電話線,這頭是我,那頭是我的父親。世界一下變小了,小到我能輕易地聽到幾十公里外父親的笑聲。

擁有第一部手機時,盡管通話是雙向收費,還要額外支付漫游費和長途費,但那種便捷與滿足感仍讓我興奮不已。那是一部摩托羅拉掌中寶手機,手感很好,我大部分時間都是把它握在手里,極少放在口袋,在我的概念里,它不僅僅是一部通訊工具,更像是一種身份的象征。后來,在智能手機普及之前,我還用過一陣子小靈通,那時的通訊方式已足夠讓我感嘆時代的進步。

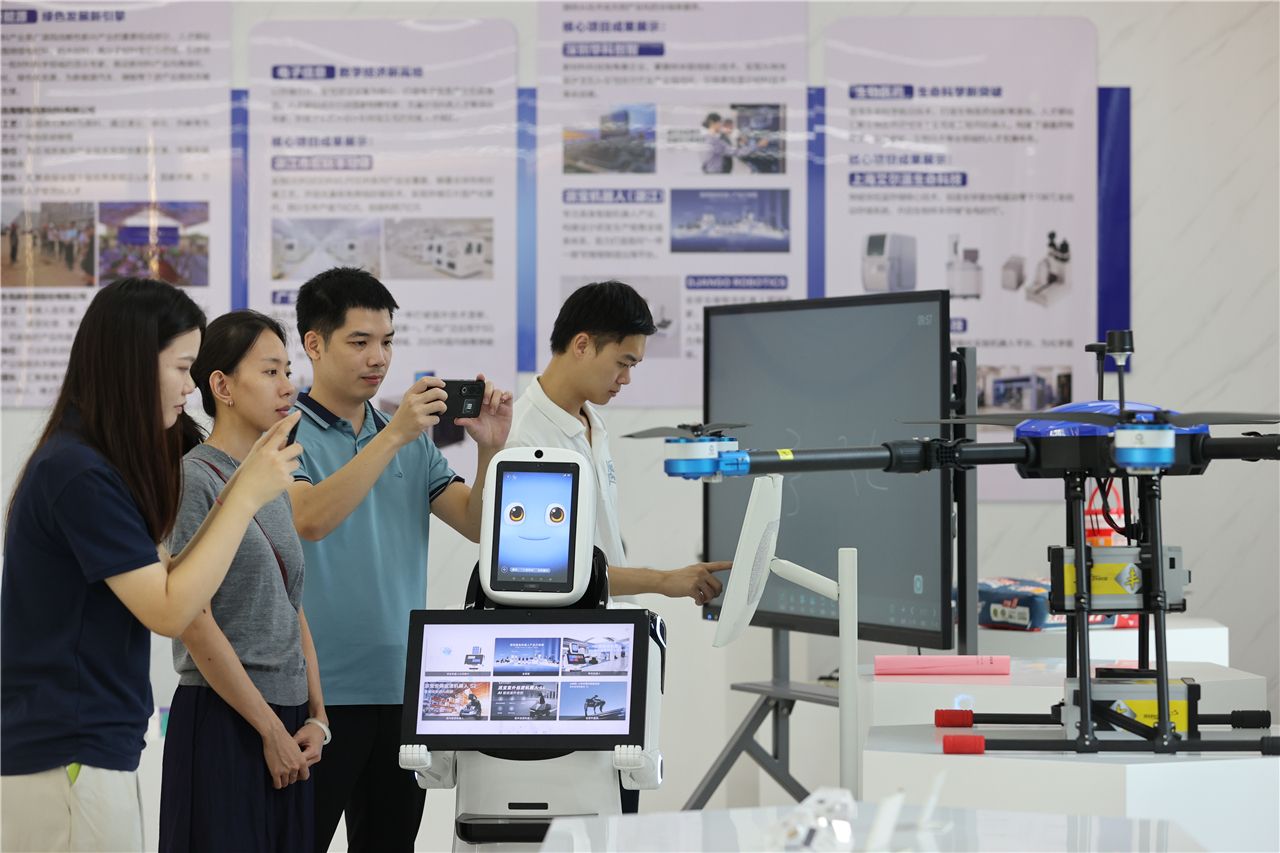

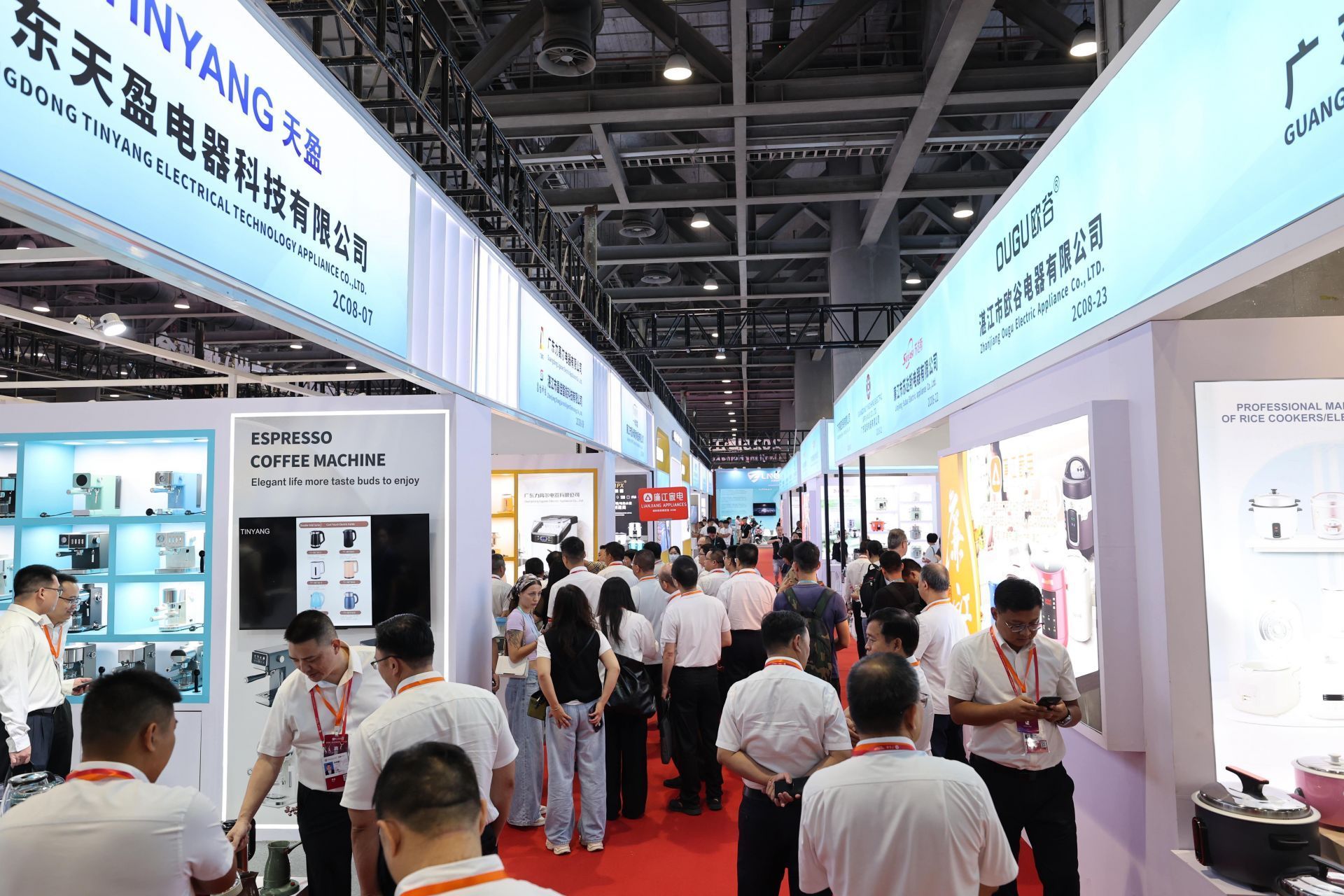

如今,手機早已不是什么稀罕物,連小孩都配上了手表電話,智能手機更是徹底改變了我們的生活方式,拍照、聽歌、刷短視頻、移動支付……

這真是好時代,科技發展日新月異,帶給我們觸手可及的幸福。而這幸福,也讓我更加珍惜與家人的情感維系。

寫完這篇文章的時候,我拿起手機,撥通了父親的電話。