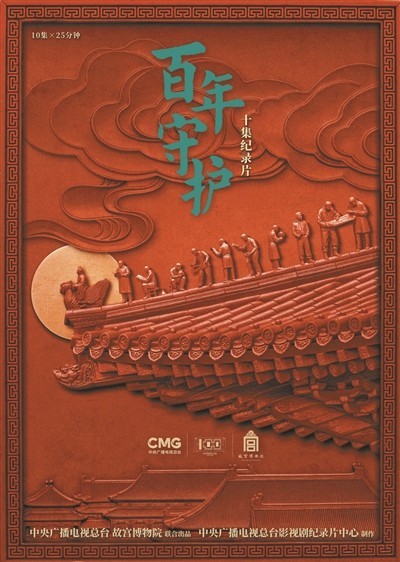

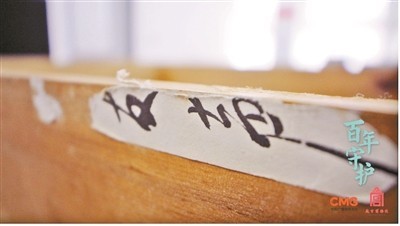

今年是故宮博物院建院一百周年。近日在央視綜合頻道、央視紀錄頻道熱播的十集紀錄片《百年守護》,由中央廣播電視總臺與故宮博物院聯(lián)合出品,講述故宮博物院百年來文脈賡續(xù)與人文日新的動人故事。百年來,作為世界上規(guī)模最大、保存最為完好的木結(jié)構(gòu)古建筑群,故宮完成了自帝王宮苑向人民文化藝術(shù)蘊藏地的轉(zhuǎn)化。正如易培基所言:“故宮者,我國數(shù)千年文物之所萃。自成立博物院以來,昔之所謂秘殿寶笈,一夫所享有者,今已公諸國人矣。”《百年守護》的十集內(nèi)容既彼此獨立亦輝映成趣,從師徒傳承到自然生態(tài),從古建修復(fù)到學(xué)術(shù)研究,從歷史鉤沉到跨文化交流,如一幅內(nèi)容豐富且細膩入微的“通景畫”,將故宮的往昔、當(dāng)下、未來緊密相連。它以人文精神的復(fù)歸、攝制技術(shù)的突破為紫禁城影像志譜系增添了一抹全新的色彩。多維敘事:讓人看見“看不見的紫禁城”相較于紀錄片《故宮》的宏大敘事、《故宮100》的微紀錄片表達、《我在故宮修文物》的匠人視角,《百年守護》構(gòu)筑了多維立體的敘事網(wǎng)絡(luò)。在敘事核心上,《百年守護》聚焦“守護”這一既厚重亦溫情的主題,將一個世紀以來故宮博物院的守護歷程娓娓道來。影片中,歷經(jīng)顛簸南遷而未損分毫的先秦石鼓、傳世至今而被新制囊匣妥帖存放的西周蔡公子壺、跨越古今而琴音再續(xù)的南宋古琴“玲瓏玉”等國寶,皆因守護才得以透過歲月的云靄而神采依舊。以手護寶、以命相抵的“故宮人”在技藝代際接續(xù),文物南遷北返之間,詮釋著“擇一事,終一生,不為繁華易匠心”。影片亦將“守護”從個體行為拓展為集體使命。在第一集《時間寫下的故事》中,師徒傳承的不僅是修復(fù)技藝,也是對文物的敬畏之心;第七集《遠行與歸來》則將個體技藝與情感寄托,升華為民族危亡時刻的堅守。從個體到群體、從過去到當(dāng)下,“守護”不僅是少數(shù)人的人生職志,更是一代代中國人的民族認同。在敘事空間上,《百年守護》突破了“殿宇內(nèi)”與“文保修復(fù)部”的物理空間,首次將故宮視為完整有機的“生命體”進行記錄。此前的同類紀錄片,或聚焦華彩的文物,或聚焦巍峨的宮殿,而《百年守護》的鏡頭則更廣:有的段落深入到太和殿廣場鎏金銅缸的修復(fù)現(xiàn)場,表現(xiàn)師徒間的體恤;有的段落則延伸至數(shù)字孿生故宮的展示場景,呈現(xiàn)金甌永固杯等傳世文物的數(shù)字化研究成果。第二集《萬物和生》講述了故宮工作人員對故宮生態(tài)環(huán)境的全方位守護:牛锎操控小型機器人探查紫禁城的地下排水系統(tǒng);李夢妍將親手培育的荷花運往故宮;賈慧果團隊在故宮投放數(shù)萬異色瓢蟲卵以消滅蚜蟲。這些此前從未被故宮影像志所記錄過的生動影像,讓人看見了“看不見的紫禁城”,了解了故宮沉靜縝密又堅實有序的守護網(wǎng)絡(luò)。在敘事時間上,《百年守護》回望了故宮博物院建院的百年歷程。《遠行與歸來》以2025年神武門“故宮文物南遷紀念展”為起點,回溯了抗戰(zhàn)烽火中文物南遷的艱辛歷程,再延伸至1935年倫敦中國藝術(shù)國際展覽會的高光時刻,最后回歸當(dāng)下展廳中觀眾與國寶對視的場景。這種時空交織的敘事,不同于紀錄片《當(dāng)盧浮宮遇見紫禁城》的跨文明比較,也有別于紀錄片《故宮》的歷史“情景再現(xiàn)”,選擇以文物為紐帶,讓觀眾看到百年文明傳承延宕的脈絡(luò)。視聽創(chuàng)新:科技賦能下的傳神表達《百年守護》在視聽語言與技術(shù)應(yīng)用上實現(xiàn)突破,既延續(xù)了故宮題材紀錄片的美學(xué)傳統(tǒng),又借助前沿科技賦予影像新的表現(xiàn)力。此前,紀錄片《我在故宮修文物》以手持鏡頭營造紀實感,畫面風(fēng)格質(zhì)樸;紀錄片《故宮》以延時攝影展現(xiàn)殿宇氣度,而《百年守護》則力圖將宏大與精微相融合。在視覺呈現(xiàn)上,《百年守護》采用8K超高清攝影,輔以顯微攝影、三維掃描成像等技術(shù)手段,讓觀眾得以窺見此前無法觸及的細節(jié)。呈現(xiàn)古樹影像時,激光掃描技術(shù)將樹木實體轉(zhuǎn)化為三維立體的數(shù)字影像,天然紋理清晰可辨;拍攝木器組黃齊修復(fù)養(yǎng)心殿內(nèi)檐牙子時,虛擬修復(fù)過程通過三維建模直觀呈現(xiàn),使觀眾能清晰地看到修復(fù)師如何反復(fù)調(diào)試方案。同時,交互攝影技術(shù)的運用又構(gòu)成了極具張力的場景,片中昔日朝臣與今日游客同框的畫面,令故宮的滄桑變遷直觀可感。聲音設(shè)計上,《百年守護》采擷了古音古韻。第四集《以時間抵抗時間》中,閔俊嶸修復(fù)宋代古琴“玲瓏玉”的段落,鏡頭記錄這張仲尼式變體古琴與修復(fù)工具的接觸,而打磨聲、調(diào)試聲被悉心收錄。該集錄音師張建璽向筆者介紹:“在2025年的當(dāng)下,聽到千年前的聲音,有一種很奇妙的感覺。”當(dāng)閔俊嶸不疾不徐地將“玲瓏玉”缺失的護軫補齊,當(dāng)曾沉寂數(shù)百年的琴聲再度響起,綿亙古今的聲音將歷史的時空接續(xù)。立意升華:從文化展示到文明對話《百年守護》將故宮百年的守護歷程,升華為中華民族文明傳承的精神象征,突出了三重立意升華。首先是守護內(nèi)涵的深度拓展。影片賦予“守護”多重維度,不僅是文物修復(fù)、建筑修繕,更是生態(tài)維護、歷史研究、文明傳播的綜合實踐。從孔艷菊對鑲嵌組后輩的指導(dǎo),到張淑嫻發(fā)現(xiàn)雍正時期“古董畫片”裝飾方式,再到金大朝嘗試破解景泰藍的歷史謎題,影片展現(xiàn)的“守護”是多元立體的實踐。其次是精神內(nèi)核的時代傳遞。影片提煉出“化私為公”“視國寶為生命”的精神內(nèi)核,并展現(xiàn)其跨越百年的傳承。1924年清室善后委員會的文物點驗清查,奠定了“一切公開”的守護原則;護寶者“人在國寶在”的誓言,彰顯了文博人的風(fēng)骨;年輕一代文物修復(fù)師用雙手承托文物生命,用青春抵御時間侵蝕。再次是文明視野的全球升維。影片將故宮的百年守護置于人類命運共同體的視野之中,實現(xiàn)了從“民族遺產(chǎn)”到“人類文明”的價值升維。1935年倫敦中國藝術(shù)國際展覽會的歷史風(fēng)云,展現(xiàn)了跨文化的文博對話。當(dāng)代南遷紀念展則讓觀眾、學(xué)者與護寶者后代共同見證了國寶的歸來,彰顯了“基業(yè)長青而傳承有序”的理念。時空坐標:以大的時間尺度聚焦人的變化《百年守護》分集導(dǎo)演柯永權(quán)所承制的三集,均以時間為“題眼”命名,分別為第一集《時間寫下的故事》、第四集《以時間抵抗時間》、第八集《穿越時間的研究者》。在接受筆者采訪時,柯永權(quán)談到,“故宮就是一個大的時空坐標。幾乎所有的紀實影像都在探討時間,以大的時間尺度聚焦人的變化。”在恢宏博大的紫禁城面前,古往今來的人們往往心生滄海一粟與迷失之感,而就如何以有限對抗無限,尋回內(nèi)心的坐標與定力,《以時間抵抗時間》用影像給出了篤定的回答。片中,囊匣組修復(fù)師張佳無意中發(fā)現(xiàn),裝蔡公子壺的老木箱上,貼著自己師傅喬秋云的爺爺、青銅器鑒定大師“喬友聲”的簽名。一甲子時光遠去,祖孫兩人在同一件文物面前“重逢”,正如解說詞所言:“似乎,只要時間足夠長,愛總能找到自己最好的載體。”家國之愛與持恒之心,令一代代故宮人守心若定,將古物國寶護佑如初。《百年守護》的最后一集,名為《一天看百年》。時間上,通過一天的流動,記錄當(dāng)下故宮博物院的運行,展現(xiàn)故宮從皇家宮殿到現(xiàn)代博物館百年間的“變”與“不變”。論及創(chuàng)作中的遺憾,亦和時間息息相關(guān)。《百年守護》于2025年4月投入拍攝,于2025年10月首播,半年的拍攝周期令紀錄片未能呈現(xiàn)出故宮“春夏秋冬”的完整時序更迭,而在拍攝對象日漸進入傾吐內(nèi)心感受的狀態(tài)時,拍攝已接近尾聲。這些遺憾之處也為之后的紫禁城影像志留下了探索空間。故宮題材紀錄片的演進,本質(zhì)上是國人對傳統(tǒng)文化的認識逐漸深化的過程。紀錄片《百年守護》完成了對故宮博物院建院百年風(fēng)華的影像鐫刻,也凸顯了“故宮人”守心若定與護佑如初的精神。《百年守護》,一部“時間親手寫下的故事”。對話《百年守護》總導(dǎo)演徐歡——以當(dāng)代視角探究故宮的變與不變北青藝評:中央廣播電視總臺拍攝過多部與故宮有關(guān)的紀錄片,與故宮題材尤為有緣,這幾部影片的側(cè)重有什么不同呢?徐歡:2005年故宮博物院建院80周年時,中央廣播電視總臺推出了中國首部高清紀錄片《故宮》,以影像史詩重塑視聽語言敘事范式;之后,100集系列短片《故宮100》開創(chuàng)了人文影片傳播的新形態(tài);2015年故宮博物院建院90周年,《我在故宮修文物》以新時代故宮守護者的故事出圈;紫禁城建成600周年的時間節(jié)點,《我在故宮六百年》聚焦了古建修繕。今年故宮博物院建院100周年,《百年守護》繼續(xù)講述故宮守護者,以及百年間那些應(yīng)該被銘記的故事,呈現(xiàn)紀錄片的價值,形成與時代同頻共振的表達。北青藝評:《故宮》《故宮100》《我在故宮修文物》《我在故宮六百年》對《百年守護》的創(chuàng)作有何影響?相較于上述作品,《百年守護》又有哪些創(chuàng)新?徐歡:《百年守護》的主創(chuàng)團隊中,有超過半數(shù)的成員都曾參與過以往的紫禁城影像志作品,這使我們的團隊經(jīng)驗豐富,對故宮博物院的認知較深,也讓拍攝更為順利。譬如拍攝《我在故宮修文物》時,拍攝團隊與文物修復(fù)師們建立了深厚的情誼,這也是《百年守護》重要的人脈關(guān)系積累。說到《百年守護》的創(chuàng)新,我覺得核心是對故宮博物院各方面的重新梳理,并形成新的認知。從皇宮到博物院的演變,百年來故宮經(jīng)歷的與時代同呼吸共命運的事件,我們都有所回溯。同時,我們也將鏡頭關(guān)注人,對故宮博物院研究人員、安保人員、行政人員的故事都有所挖掘和講述。北青藝評:面對浩繁的故宮學(xué)研究成果,在故宮博物院建院百年之際,《百年守護》在立意方向和分集方式上有什么考慮?徐歡:故宮博物院承載著中華民族的文化基因,是中華文明的一個重要標識。《百年守護》的立意方向并非是傳統(tǒng)的大歷史敘事,去對明清宮苑的歷史進行深挖與剖析,而是特別注重在當(dāng)下的節(jié)點,如何以當(dāng)代的視角去解讀故宮博物院的運行、展陳、研究等,并闡釋建院百年來一脈相承的源流。紀錄片將鏡頭面向文物保護和修復(fù),記錄了師徒間的技藝傳承與溫情,同時也會走到殿宇之外,看看故宮里豐富別樣的自然世界,還會記錄故宮人守護六百年世界遺產(chǎn)的傳奇故事。所有這些片段的交織,最終匯聚成為多元一體的中華民族守護文明遺產(chǎn)的生動全景。北青藝評:各分集的片名是如何確定的,您又如何詮釋故宮博物院的百年歷程?徐歡:故宮可以看作是濃縮的時空膠囊,具有生生不息的力量。我們都是故宮的過客,故宮才是恒久的。《百年守護》探索的是故宮的變與不變,因此很多集的片名都與時間相關(guān)。比如《一天看百年》就將百年歷史的漫溯濃縮成象征性的一天,表達出視故宮為有機生命體的價值觀。北青藝評:《百年守護》的海報有何獨到之處?徐歡:這次由黃海老師負責(zé)整個“百年守護——從紫禁城到故宮博物院”大展的主視覺設(shè)計。黃海同時設(shè)計了紀錄片《百年守護》的主海報。建筑是抽象的,而人是具象的,因此在故宮博物院建院100年的時間節(jié)點,主海報凸顯了人的價值,“守”的核心離不了“人”,海報以此來呼應(yīng)主題。北青藝評:為什么選擇宋佳為旁白配音?徐歡:我們曾經(jīng)聽過宋佳的播客節(jié)目,詮釋茨威格的《一個陌生女人的來信》,以一個人撐起一部獨角戲,非常令人震撼。同時,宋佳的聲音既不過于柔美,也不過于陽剛,非常適合《百年守護》,她的娓娓道來,能很好地引領(lǐng)觀眾進入影片,并產(chǎn)生共鳴。北青藝評:《百年守護》的配樂是如何選擇的?徐歡:我們的音樂總監(jiān)是陳其鋼老師,作曲家王之一、繆薇薇、侯湃為影片創(chuàng)作音樂都特別用心,很好地詮釋了主題。音樂既動情又富有蓬勃的生命力。難能可貴的是,作曲家們雖普遍受西洋音樂的訓(xùn)練,但自身的傳統(tǒng)文化根底卻很深,這讓《百年守護》的音樂具有了深厚的東方意味和民族精神。北青藝評:在拍攝過程中接觸到的考古學(xué)家、文博研究者、工藝美術(shù)大師與文物修復(fù)師中,有哪些給您的印象尤為深刻?徐歡:文博專家王子林、王光堯、朱傳榮、王敬雅、李吉光等老師,是影片的定海神針。即便他們不出鏡,也是影片的堅強后盾,讓我們的創(chuàng)作更有底氣。北青藝評:進入智能傳播時代,《百年守護》在新拍攝技術(shù)、新視效處理方面有哪些巧思和考慮?徐歡:《百年守護》全部采用了8K超高清攝影,在第二集《萬物和生》中,我們還用了高速攝影和微距攝影。而在使用AI技術(shù)處理歷史圖片時,我們會非常審慎。譬如文物南遷的老照片,我們用AI技術(shù)讓畫面動了起來,但為了避免不嚴謹,就沒有讓歷史中的人物說話。在《一日看百年》中,1945年日軍投降場景的視效處理,我們做了一個歷史影像的聚焦,如同一個“感嘆號”,強調(diào)歷史的重音。北青藝評:我們該如何理解宣傳片中所說的“故宮人守護的,從來不只是文物”?徐歡:故宮人的守護,不僅僅是物理性的修繕、修復(fù),還有研究性保護,以及價值闡釋等。在故宮博物院,“守護”不只是動詞,也是“平安故宮”“學(xué)術(shù)故宮”“數(shù)字故宮”“活力故宮”的象征性表達,是“誠敬典守,匠心傳承”的文脈賡續(xù)。