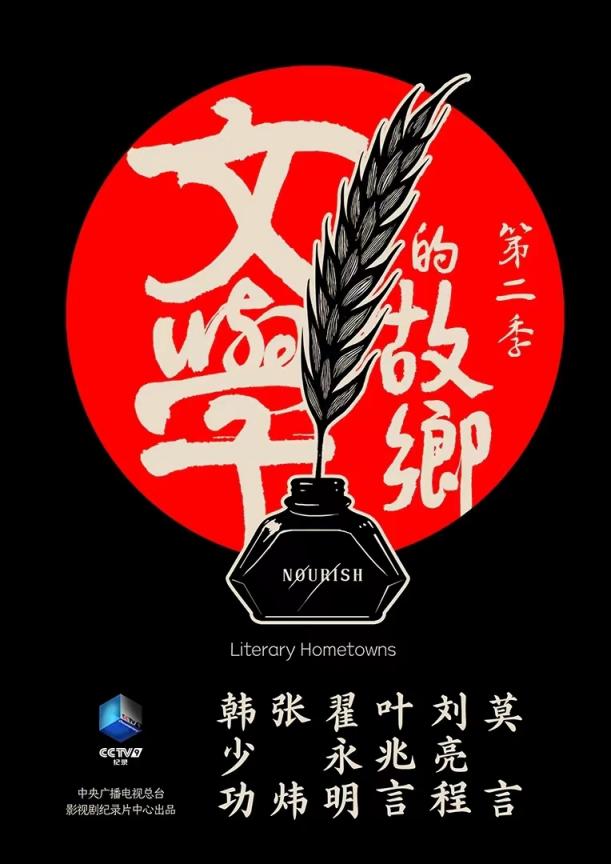

六集紀錄片《文學的故鄉》第二季近日在央視紀錄頻道完成首播。作為國內首部以地域視角系統解讀文學創作、集中呈現中國作家群像的紀錄片,《文學的故鄉》第二季延續“文學回鄉”的母題,跟隨作家重返故土,回到創作源頭,探尋他們與精神原鄉的內在聯結,揭示“生活的故鄉”如何升華為“文學的故鄉”。

《文學的故鄉》第一季于2020年播出,聚焦莫言、賈平凹、劉震云、阿來、遲子建、畢飛宇六位小說家。第二季實現了重要突破,從單一小說體裁,拓展至韓少功的散文、張煒的哲理小說、翟永明的詩歌、葉兆言的歷史敘事、劉亮程的鄉土哲學及莫言的戲劇創作,打開了全新的文學視野。這一轉變意味著紀錄片不再滿足于講述“故事背后的故事”,而是直指“文學如何發生”這一創作本源。

“返鄉”作為貫穿全片的情感主線,在第二季中展現出更豐富的維度。在呈現作家張煒時,鏡頭跟隨他漫步故鄉林野,展現其如數家珍地辨識草木、在原始林子中尋求放松,這些未被腳本設計的沉浸式跟拍,生動捕捉了作家精神歸鄉的自然狀態。無論是張煒筆下“西嵐子”的漂泊往事,還是對《九月寓言》人物原型“趕鸚”的尋訪,都讓紙上世界與腳下土地血脈相連,揭示文學從生活土壤汲取靈感的秘密。

片中,作家們的“歸鄉”擺脫了概念化的抒情與田園牧歌式的浪漫故事,更多體現為與自然的深度對話,詮釋著文學與土地的共生關系。韓少功在回憶汨羅生活時,說起一棵葡萄的故事:因覺得藤蔓方向不對,他用竹竿小心撥轉,次日卻發現葡萄“自殺”,葉片全部凋落,仿佛在哭訴“你不尊重我的自由”。“植物是可以交流的,這種反應是城市中鋼筋水泥無法給予的。”這些“最初的刺激”,正是散文集《山南水北》的創作源泉。

在表現形式上,第二季進行了大膽探索。紀實與動畫交融,為每位作家構建獨特視覺符號:韓少功對應鳳凰,張煒對應大象,翟永明對應羚羊……這些動物意象源自作家的創作特質,也是理解他們文學世界的鑰匙。片中還巧妙運用了動畫,讓《爸爸爸》中的丙崽悄然走入現實的文學討論,在虛實之間完成對文學想象力的致敬。

尤為可貴的是鏡頭捕捉了許多無法復制的瞬間:韓少功在村民質樸言語中眼含熱淚,翟永明與詩友在麥田歡聚……這些紀實鏡頭充滿生活的毛邊與情感張力,直抵文學創作的情感源頭。正如該片導演張同道所說,“文學就像一朵花,有溫度,有香味,帶著露水,你能實實在在地觸摸到它。影像讓更多人觸摸到文學,這是我們重點要做的事情。”

作品舍棄了宏大解說,讓作家的獨白、鄉音與風聲、水聲交織,構成豐饒的聽覺土壤。紀錄片還通過長鏡頭跟拍、航拍山川、意象化搬演等手法,構建出豐富的視覺語言。劉亮程駕馬車駛入沙漠的身影,成為《一個人的村莊》最貼切的視覺注解;韓少功駐足當年墾殖的茶山,往昔歲月與筆下文字在此刻疊印;張煒家鄉的航拍畫面,忠實記錄了林野被現代建筑侵蝕的變化。

《文學的故鄉》第二季完成了一次從“記錄”到“表達”的深入,讓觀眾看到故鄉之于作家,從來不是簡單的地理坐標,而是不斷被回憶、被書寫、被重新創造的精神世界。每一部動人的作品都有其來路與根源,那些深植泥土的真實情感,正是文學最堅韌的生命力。