十余年間,廣州灣歷史民俗館館長胡賢光從民間搜集抗戰時期廣州灣的商業金融票據,如今已攢下6000多張。這些票據種類繁多、內容詳實,如同一把把鑰匙,能打開昔日“南方商埠明珠”繁盛過往的大門。日前,由他主持的《抗戰時期廣州灣商業金融票據匯編》項目,成功入選國家圖書館“革命文獻與民國時期文獻保護計劃”。

胡賢光在廣州灣歷史民俗館。

胡賢光在廣州灣歷史民俗館。

票據密碼:每一張都是“活歷史”

秋意漸深,赤坎老街的法國枇杷樹的葉子開始變黃,映襯著古玩城那面斑駁的山墻。陽光從木窗口照進二樓的一間工作室,胡賢光正站在臨窗的書架邊,沐浴著日光,隨手從一排整齊擺放的文件夾中抽出一本,緩緩翻開。

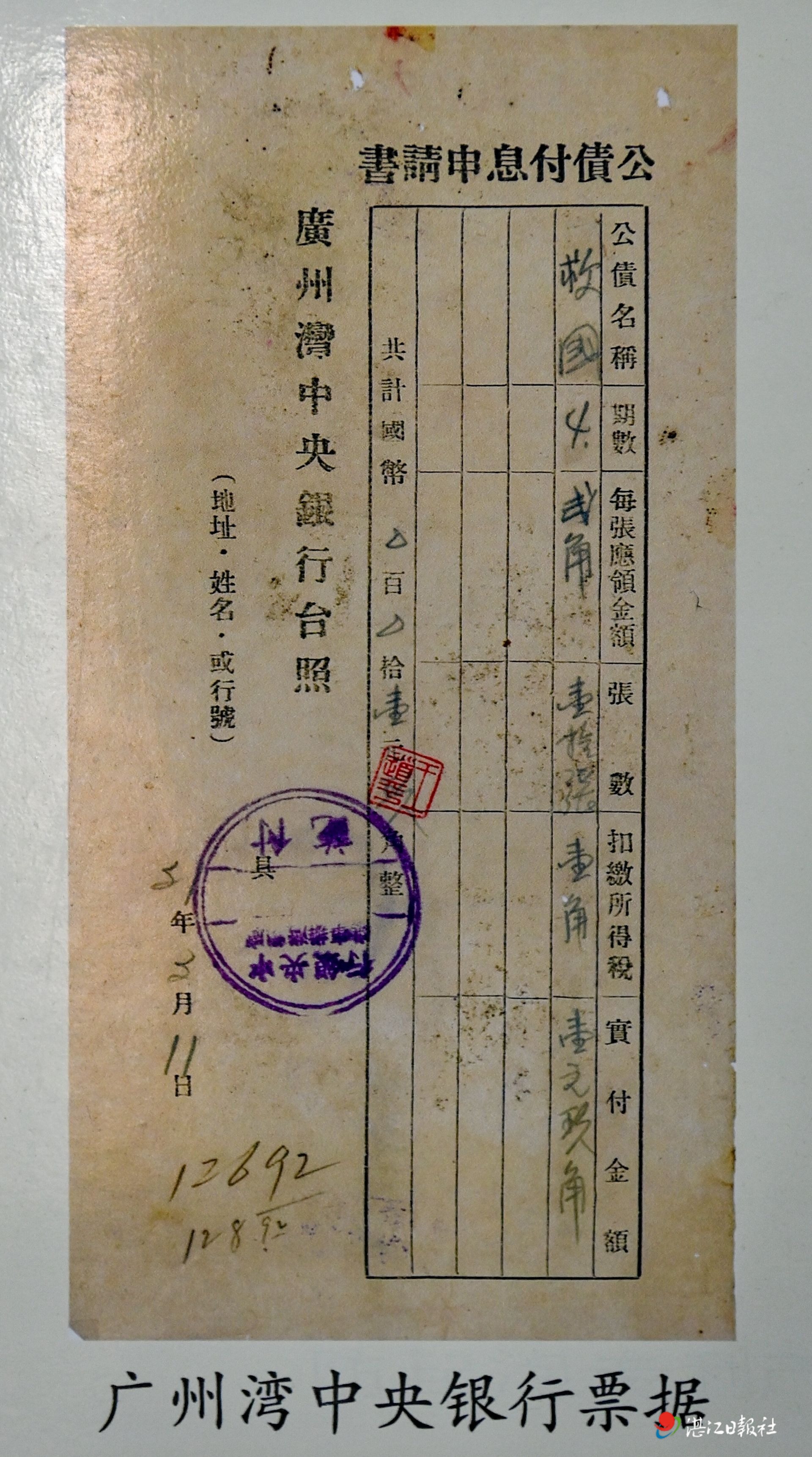

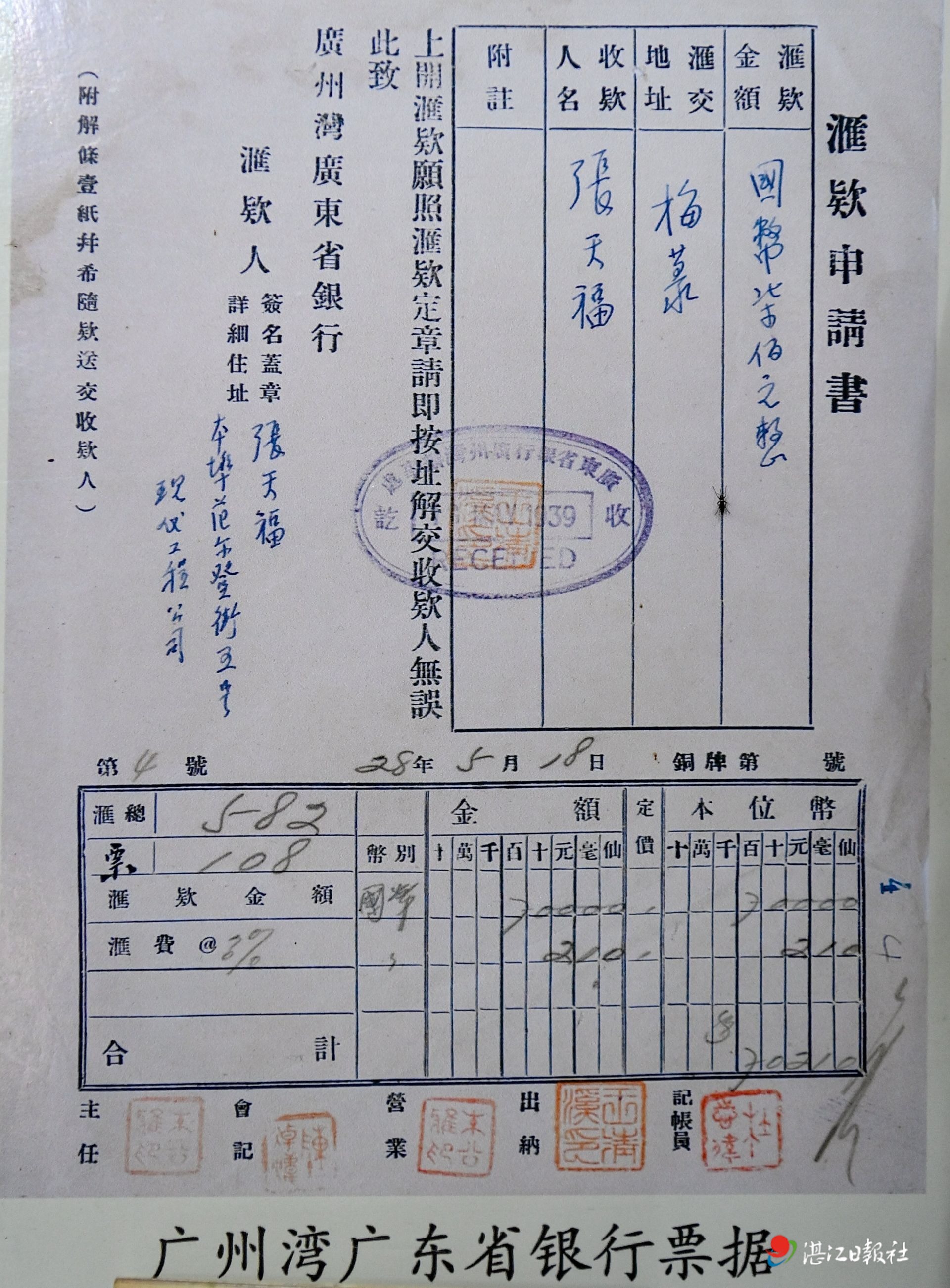

剎那間,仿佛穿越了時空——酒家的消費單、菜館的點菜單、旅行社的業務憑證、銀行的存取款單據、藥鋪的藥方票據、郵局的匯款單、書店的購書發票……一張張泛黃的紙頁薄如蟬翼,卻承載著沉甸甸的歷史。上面用娟秀或剛勁的字跡,清晰記錄著時間、地點、人物、事由和金額,每一個字符都像是歷史的光影,烙印著赤坎古商埠最鮮活的商業記憶,默默見證著抗戰時期廣州灣的風云變幻。

這6000多張票據,每張都蓋著獨特的印章,用漂亮的毛筆字清清楚楚地標注著消費內容,沒有兩張是完全相同的。它們如同琥珀,凝固了一個個珍貴的歷史瞬間——

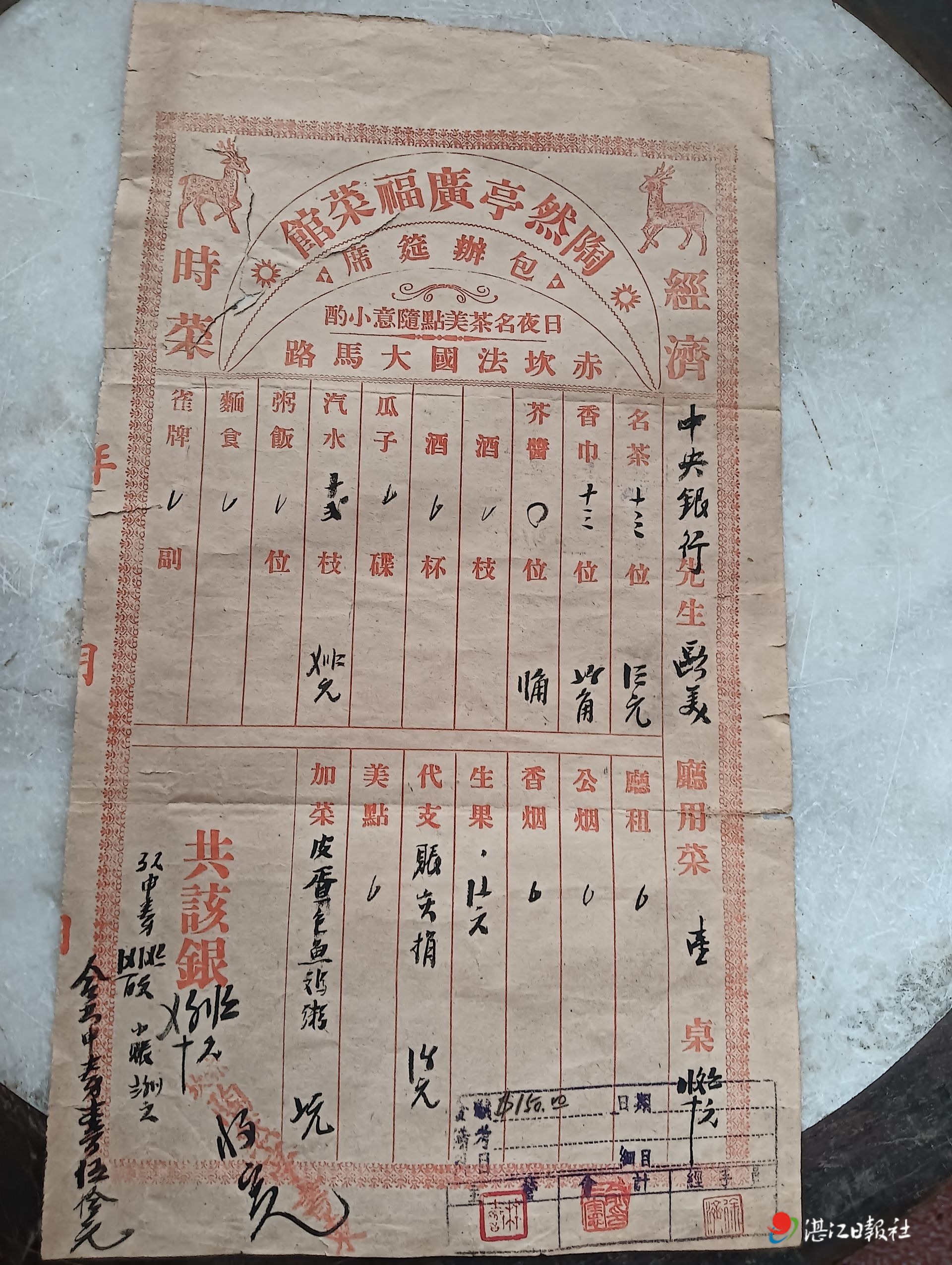

1942年的一天,中央銀行的13位客人走進位于法國大馬路的陶然亭廣福菜館。他們點了一盤新鮮水果,還點了一鍋香氣四溢的皮蛋生魚雞粥。娟秀的小楷在票據上留下印記,記錄下當天這頓消費共計50元。更難得的是,這張單據長達38厘米,在現存的廣州灣票據中,如此大尺寸的極為少見。

1947年9月,一位林先生來到新開的“十全大藥房”,買了一瓶“火水”,花費國幣1.91元。這看似平常的消費,卻藏著普通人在那個年代的生活日常。

1947年9月,中央銀行需要訂制紗窗,便找到了現代建筑公司,一口氣訂了兩個。票據上“國幣22000元”的字樣格外醒目,從這小小的一筆交易中,不難看出當時家居建筑業的蓬勃興盛。

1941年底,廣東銀行在皇后酒家宴客。滑雞絲翅、蟲草水甲、金華玉樹雞、清蒸海鮮、桂花魚肚、生油鵪鶉、生根田雞、紅燒鮑脯……菜單上,一道道粵式佳肴清晰可見,字里行間仿佛能聞到飯菜的香氣,勾勒出粵式盛宴的精致與講究。

1949年,客人林公兆入住南華大酒店,5天的房費是15元。這簡單的數字背后,是當時酒店行業運營的縮影,也是廣州灣商旅往來的見證。

每一張票據,都像一個時光膠囊,封存著一段獨一無二的“活歷史”,等待著人們去翻閱、去解讀。

6000多張票據見證商業繁榮

胡賢光與廣州灣的歷史有著深厚的緣分,多年來,他已經收集了數千件廣州灣時期的民俗物件。2014年,在政府的大力支持下,他在赤坎老街的廣州灣歷史民俗博物館開門迎客,讓更多人有機會了解那段歷史。而收集商業金融票據,是他近十年才開啟的新事業。

“票據是紙質的東西,特別容易損壞,保存起來難度很大,所以現在存世的很少,平時很難見到。”胡賢光回憶起收集票據的緣起,眼中滿是感慨。一次偶然的機會,他在網上看到有人出售廣州灣時期的票據,那一刻,他仿佛被某種力量吸引,從此四處搜尋。從網絡到民間,他從不放過任何一張,多年下來竟不知不覺收集了6000多張。

研究廣州灣歷史多年,胡賢光清楚這些票據的價值。抗戰期間,廣州灣因為未被日軍占領,成為了一片“孤島”,大量的人口、資本紛紛涌入這里,赤坎的商業也因此迎來了空前繁榮,各類商號、店鋪、行棧遍布街巷。從1942年印制的《赤坎古商埠商號匯編》中就能看出,當時商號集中的核心區域在民主路、民生路、民權路一帶,金銀首飾店、百貨店、布匹店、藥店、書店一家挨著一家;中山路更是當時的商業黃金地段,熱鬧非凡;勝利路沿線也分布著很多重要的商鋪和公司;水井頭片區則是糧食、咸魚、土特產等貨物的集散地,貨棧和批發商行隨處可見。

隨著收集的票據越來越豐富,它們與胡賢光已有的歷史老物件形成了完美的互證。比如,在這些票據中,與報紙相關的就有幾十種。大光報、大公報等數十種報紙的訂閱記錄,都能在其中找到蹤跡。從票據的種類和內容可以推斷,抗戰時期廣州灣是一個信息樞紐,當時廣州灣的報業和印刷業十分發達,群眾閱讀渠道非常豐富。

聊到這里,胡賢光忍不住分享了一個關于舊報紙的溫暖故事。十幾年前,他在大通街的垃圾桶邊,發現了一個快要散架的民國舊臉盆架。他將其撿回,小心翼翼地撬開臉盆架上的鏡子,意外地發現鏡子后面墊著一張上世紀四十年代的《湛江日報》。更讓他驚喜的是,報紙頭版上竟然刊登著他爺爺胡靜瀾經營的聯合書局的廣告。那一刻,胡賢光感覺時光仿佛瞬間穿越,爺爺的身影仿佛就在眼前,正微笑著向他點頭,這份跨越時空的重逢,讓他內心充滿了感動。

除了票據和報紙,電報單也藏著許多不為人知的故事。有的電報單上印著四位數的電碼,發電地址寫著重慶、上海、南京這些當年的重要城市。看著這些電報單,胡賢光有時會忍不住猜想:“這里面會不會藏著戰時的重要情報呢?”

根據不完全考證,廣州灣時期的商號大約有3000多個。而這6000多張蓋著不同商號印章的票據,就像一個個鮮活的印記,留下了各行各業的經營痕跡,成為那個特定歷史時期商貿繁榮最有力的注腳。

薪火之愿:讓歷史實證“永存”

生于書香世家的胡賢光,對歷史文化有著特殊的感情,也知道實證的重要。“歷史不能只靠口頭講述,必須要有實實在在的實物證據,才能讓后人真正了解過去。”正是這份對歷史文化的敬畏與珍視,讓他早早地成為了一名“拾寶人”。

舊馬燈、煤油燈、舊燈箱、老木雕、石磨、酒缸、古幣……只要是與廣州灣歷史相關的老物件,他都會當成寶貝收藏。漸漸地,他撿回來的“藏品”越來越多,家里的客廳堆不下了,就堆到陽臺,到最后,連床底下都塞滿了舊報紙和各種老物件。

2014年,在政府的支持下,廣州灣歷史民俗館正式開館。館內展出了胡賢光收藏的上千件廣州灣時期的老物件,并且免費向市民和游客開放。這座位于赤坎老街核心區域的民俗館,很快就成為了當地的一座“文化地標”,也成為了人們了解廣州灣歷史的重要窗口,每天都有不少人慕名而來。

然而,隨著年紀越來越大,胡賢光心中的一份隱憂也在不斷加劇:他辛苦收集的數千件老物件和6000多張票據,在未來能否得到妥善的保存?能否傳承下去?

“我現在有兩個最大的愿望,一個是把廣州灣歷史民俗館升級為廣州灣歷史博物館,另一個就是順利出版《抗戰時期廣州灣商業金融票據匯編》,把這些珍貴的票據以文獻的形式永久保存下來。”胡賢光說。

之所以希望將民俗館升級,是因為現在的民俗館空間實在太小了,根本無法容納日益增長的參觀者。尤其是從去年開始,每到節假日,入館人數每天都能突破3000人次,狹小的展館里擠滿了人,不僅影響參觀體驗,還存在安全隱患。再加上展館所在的樓房已經年久失修,出于安全考慮,二樓的陳列展廳不得不暫停對觀眾開放,這讓胡賢光十分無奈。

“現在的民俗館只能陳列一千多件文物,我還有四千多件廣州灣時期的文物,只能長期存放在庫房里。如果能另建一座更大、更完善的廣州灣歷史博物館,我愿意把它們展示出來,全力支持新館的建設。”胡賢光說。

而關于出版票據匯編,雖然國家圖書館將該項目列入國家級文獻保護計劃,可以獲得4.5萬元出版經費支持,但經費缺口依然很大,這讓胡賢光既期待又無奈。

“我這一輩子,在努力把歷史的記憶一點一點撿回來、存下來。接下來希望有人能接過我手中的接力棒。”胡賢光一邊說著,一邊輕輕翻動著手中的票據。那些票據,仿佛在輕輕“呼吸”。它們不僅記錄著赤坎古商埠的興衰起落,也深藏著一位老館長對歷史文化解不開的情結。

未經授權不得轉載