為貫徹落實全省海洋經濟工作會議精神,全面反映廣東省建設全國海洋強省、加快打造海上新廣東的創新實踐和突出成就,深圳報業集團近日啟動大型融媒系列報道“‘海上新廣東’融媒調研行”。采訪組將深入廣東沿海各地,調研當地貫徹落實全省海洋經濟工作會議精神的創新實踐,挖掘當地獨具特色、具有創新突破的海洋產業領域,探尋當地海洋產業一線的鮮活故事,采訪當地相關領域的權威專家,為讀者立體呈現廣東海洋經濟傳統產業升級、新興產業突破、生態與經濟共生的澎湃畫卷,為奮力推動廣東海洋經濟發展取得更大成效匯智獻策。本系列報道將在深圳報業集團全媒體矩陣陸續推出,敬請垂注。

大型海上智能養殖平臺相繼下水

在更遠更深處耕海牧漁

硇洲族大黃魚

本土化人工繁育技術實現突破

水產種業“芯片”持續上新

海洋新材料、海洋藥物和

生物制品等新興產業涌動商機

一個個全新的產業風口正在打開……

10月12日至18日

深圳報業集團

“‘海上新廣東’融媒調研行”

報道組首站來到湛江

穿越1195.26公里的大陸海岸線

看到一個生機勃勃、向海圖強

充滿韌性的“海上湛江”

今年上半年

湛江海洋生產總值623.31億元

同比增長6.05%

占GDP的比重達34.41%

2025年海洋經濟城市競爭力綜合評價

排名全國第19、全省第3

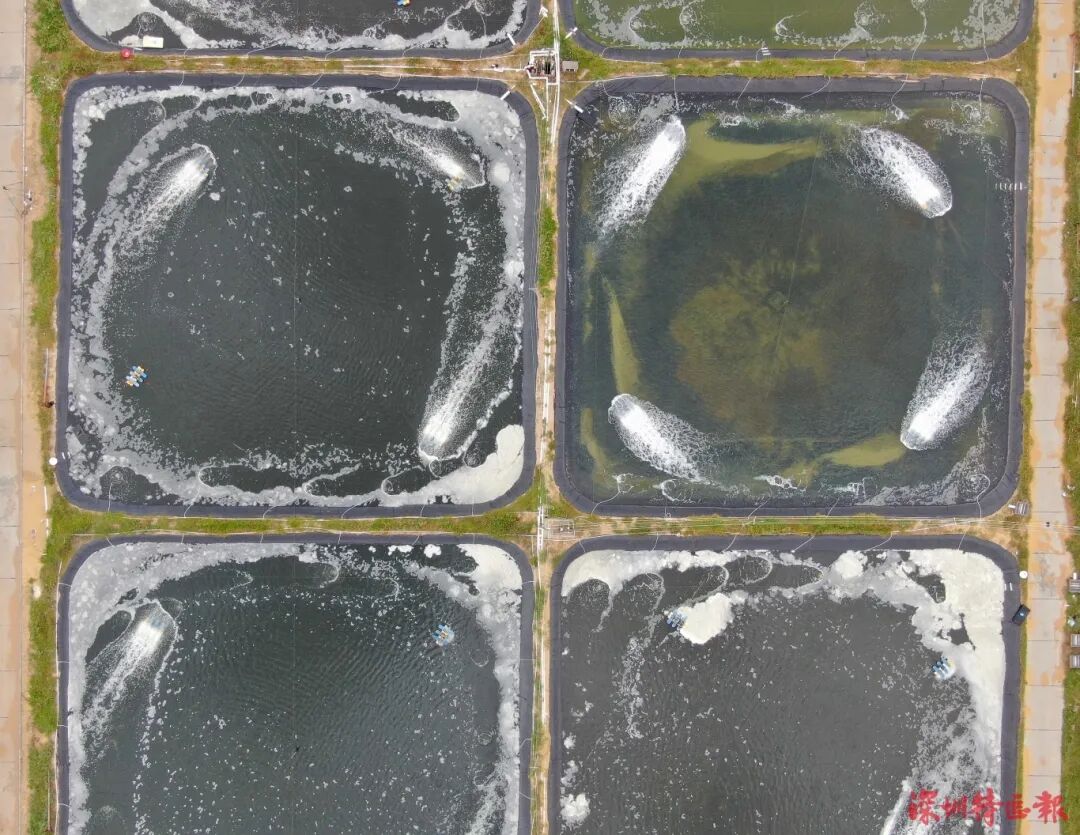

南美白對蝦是全球對蝦養殖規模最大

產量占比最高的對蝦

原產于中、南美洲太平洋沿岸等熱帶海域

1988年由中國科學院海洋研究所

首次從美國引入中國

2007年

南美白對蝦的種蝦價格是70美元/對

2013年漲到了110美元/對

再到后來提價至180美元/對

如今

湛江每年自主繁育2000億尾南美白蝦苗

解決了海洋漁業種源“卡脖子”問題

海洋經濟是湛江高質量發展的

“定盤星”“壓艙石”

作為海洋經濟大市

湛江積極落實國家“海洋強國”戰略

深化陸海統籌、港產城聯動

以海洋牧場建設

推動藍色經濟高質量發展

以現代臨港產業集群增強發展后勁

為廣東全面建設海洋強省

打造“海上新廣東”注入澎湃動能

湛江三面環海,擁有2.1萬平方公里海域面積、綿長的海岸線,自古以來就是天然的海洋牧場,發展海洋經濟優勢明顯、前景可期。

幾年前返鄉創業的女大學生梁欣穎,在當地小有名氣。她創辦的公司主要養殖金鯧魚,年產量約500萬斤,產值約7000萬元。今年2月,她的公司與港航集團所屬廣東海發公司共同出資成立港航海邊姑娘養殖有限公司。港航集團所屬廣東海發公司,計劃年底前將新增制造并投放600口重力式網箱、10個桁架式網箱及大型養殖平臺,大力推進海洋牧場規模化養殖。

向海洋要糧食,向科技要能力。湛江市海洋與漁業局黨組書記、局長趙剛表示,湛江堅持向海圖強,以科技為擎,做優做強海洋牧場,加速培育海洋新質生產力。

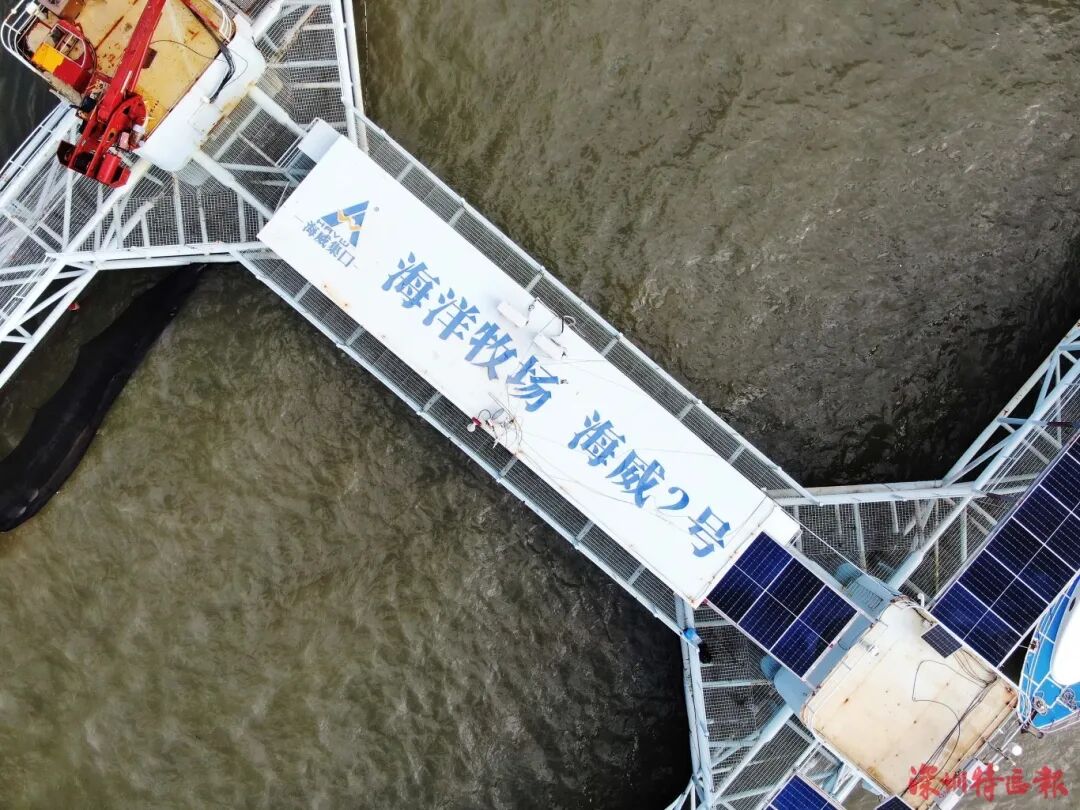

事實上,湛江大力投入,研發制造深遠海養殖裝備,發展智慧漁業,成功建造并相繼下水“海威1號”“海威2號”“聯塑L001”“恒燚1號”“湛農1號”“湛江灣1號”6個大型養殖平臺,推動海洋漁業向信息化、智能化、現代化轉型升級。

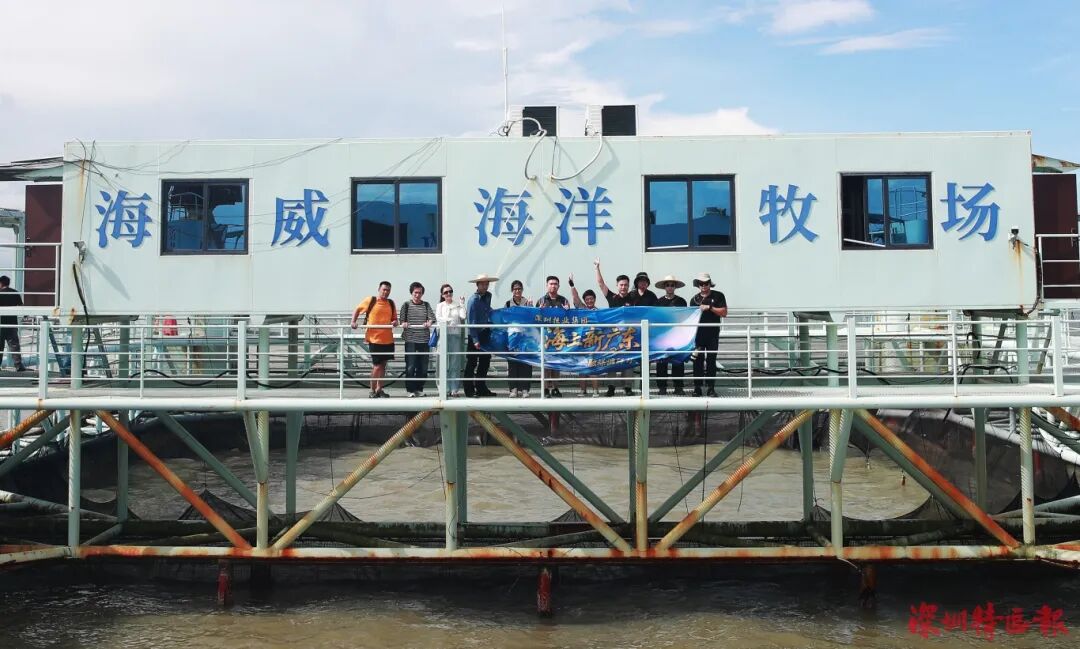

10月14日,記者從流沙灣碼頭乘坐快艇,40分鐘后抵達海上半潛桁架式漁業智能養殖平臺——“海威2號”。它的不遠處是“海威1號”,4海里開外是隱約可見的“湛農1號”。

廣東海威農業集團有限公司總經理劉東戈告訴記者,高度自動化和智能化的“海威2號”實現了智慧牧漁。這里的水下傳感器能將水質、流速、浪高等環境數據,以及魚類生長狀況實時傳輸至智慧漁業指揮中心。整個平臺只需要3個人管理,就能養出百萬斤的魚。

更重要的是,大型智能養殖平臺定位為深遠海養殖,實現了從“靠天吃飯”的傳統牧漁,向“計劃定制”的現代化漁業的躍升。

全國每3條金鯧魚就有1條來自湛江,每10條對蝦就有6條產自湛江……作為“中國金鯧魚之都”“中國對蝦之都”,湛江打造了從“種苗-飼料-養殖-加工-流通”較完備的產業鏈條,形成了以恒興、國聯、海威等龍頭企業為引領,眾多經營主體協同發展的產業集群,海洋漁業產量和產值連續30年居廣東省首位。

打造“藍色糧倉”的底氣,來自一顆顆自主可控的水產“芯片”——種苗。

10月15日,記者來到位于湛江東海島的國家863計劃項目海水養殖種子工程南方基地。這里是我國重要的南美白對蝦親本選育基地,20多年前就開始聯合中山大學,選育出我國第一個南美白對蝦抗病新品種“中興1號”,打破了該品種種蝦受制于國外的“卡脖子”難題。

2024年10月,南方基地再傳捷報。他們與中山大學聯合開發的南美白對蝦抗弧菌新品種“中興2號”通過國家審定,并開始產業推廣。

“‘中興2號’進一步增強我國南美白對蝦種質核心競爭力,對養殖戶以及整個產業的養殖效益產生較大的促進作用。”南方基地水產種苗與養殖研究所所長陳奕彬告訴記者,“中興2號”抗弧菌能力比基礎群體提高20%以上,養殖成活率、養殖產量同步提升,市場前景廣闊。

自主培育的南美白對蝦良種,帶動國內對蝦養殖產業快速發展。越來越多有科研能力的團隊加入,湛江逐漸成為全國水產種業培育重要基地。

海威集團紀家種苗基地技術總監張紅云告訴記者,30多年來,他們專注于對蝦本土化育種。其中,南美白對蝦基因選育技術水平躋身國際一流,具備年產20萬對種蝦的生產能力,去年實現國產種蝦首次對外出口,逐步減少對進口種蝦的依賴。

每一尾種苗都是水產業的“芯片”,選育種苗是做優“藍色糧倉”的關鍵所在。

為拼上中國大黃魚種群人工繁育的“最后一塊拼圖”,湛江市依托廣東海洋大學、湛江灣實驗室等高校院所,聚焦種業攻堅,硇洲族野生大黃魚本土化人工繁育技術實現突破。目前,湛江正加快野生硇洲族大黃魚的親魚培育、催產、孵化和人工育苗技術開發,規模化生產大黃魚苗。

新品種、新性狀、新技術、新模式和新標準,水產“湛江芯”頻頻上新——突破章紅魚人工繁育技術、黃油蟹人工調控技術;“廣福1號”湛江蠔新品系通過現場驗收;構建金鯧魚、章紅魚、海龍魚等若干品種的養殖技術標準,新增“海景洲1號”、扇貝“橙黃1號”等水產新品種。

湛江市海洋與漁業局四級調研員孫誠志說,湛江擁有480家苗種場,數量占全省23.6%,水產種苗產量穩居全省第一,成為廣東海水種業最重要的創新基地之一。水產種業發展成為湛江打造“藍色糧倉”的充足底氣,去年培育水產種苗1694億尾,為湛江及沿海各地水產養殖提供良種支撐,做強做優“藍色糧倉”。

高質量種苗“芯片”為傳統漁業裝上“增產引擎”。湛江以水產種業為突破口,構建起“育繁推”一體化的現代種業體系,驅動全產業鏈協同發展,建設更具規模的現代化海洋牧場,加速打造一個千億級產業集群。

引入深圳思傲拓科技落地水下機器人項目、湛江風電總裝百萬千瓦智能制造中心正式投產、引進廣東藍水與江蘇海力等海洋高端裝備制造企業……湛江不斷推動培育海洋新質生產力,開辟與海洋產業優勢互補的產業新賽道。

海洋裝備制造,是海洋經濟發展的重要基石。湛江市工業和信息化局黨組成員、副局長黃苗鋒說,湛江海洋發展海工裝備產業前景廣闊,正加快建設的湛江(坡頭)海工裝備產業園,重點發展海洋工程裝備、海洋漁業裝備、深海牧場裝備、海洋新材料、海洋工程、船舶修造等產業,為現代化海洋經濟發展增添強勁動能。

新興產業,勃發生機。1月7日,湛江風電總裝百萬千瓦智能制造中心正式投產。湛江市發展和改革局黨組成員、副局長岑丹紅表示,湛江海上風電實現從“單點突破”邁向“全域協同”,海上光伏創新探索“風光同場”新模式應用,加快建設特色型現代海洋城市。

與海洋經濟相關的多個新賽道,風頭正勁。湛江支持高校院所開展科技攻關,組建海洋工程裝備、海洋生物醫藥、海洋新能源新材料等跨學科交叉研發集群;湛江國家高新區集聚530家研發機構,廣東海洋大學聯合中科煉化研發超精密高分子發泡材料,打破國際壟斷;科研機構、大型企業牽頭組建產業技術創新聯盟,聚焦海洋生物醫藥等重點領域加強科技攻關,推動海洋產業向創新鏈價值鏈高端延伸。

“藍色引擎”,動力十足。湛江全面推動實施海洋產業振興計劃,大力發展現代化海洋牧場、臨港產業、濱海文旅海洋優勢產業,培育壯大海上風電、海洋生物醫藥、海工裝備制造等海洋新興產業,構建現代化海洋產業體系,全力打造現代化沿海經濟帶重要發展極,加快建設特色型現代海洋城市。

10月8日,臺風“麥德姆”過境后的第3天,劉定與兒子劉東戈乘快艇來到位于湛江雷州市流沙灣外的“海威2號”巡查受災情況。

劉定是廣東海威農業集團董事長,劉東戈是總經理,父子齊心協力,在這片見證“海上新廣東”蓬勃脈動的海域上,為夯實中國“藍色糧倉”寫下生動的實踐篇章。

劉定(左)和劉東戈(右)

“父親定方向、做決策,我做執行、出方案。”10月16日,深圳報業集團“‘海上新廣東’融媒調研行”報道組在“海威2號”見到了32歲的海歸“漁二代”劉東戈。劉定則認為兒子的加入,為“藍色糧倉”的建設帶來很多新思路和新方法。

1994年,退伍軍人劉定在雷州半島的覃斗鎮租下兩畝地養殖珍珠貝苗,創立了“海威”,意為“進軍海洋,振興國威”。珍珠市場萎縮后,劉定轉型蝦苗養殖,并鎖定經濟價值和市場前景較好的南美白對蝦。

“種苗被稱為水產‘芯片’,但當時種蝦完全依賴國外進口,2000年左右一對就要1200元,且進口手續繁雜,處處受制于人。”劉定下定決心,一定要選育出自己的蝦苗。

劉定在雷州市紀家鎮建起現代化苗種繁育基地,請來了國際知名育種專家托馬斯,又請來了被稱為“石斑魚之父”的中國工程院院士林浩然成立院士工作站。他們還與中山大學、廣東海洋大學、華南農業大學、廣東省科學院動物研究所、廣東省農業科學院動物研究所、湛江灣實驗室等高校院所攜手科技攻關,搭建起全產業鏈的“育繁推”研創平臺。

通過二十年如一日的不懈投入,劉定的南美白對蝦本地化選育和養殖達到世界先進水平,出口多個國家與地區。同時,建成了石斑魚、卵形鯧鲹、雙棘原黃姑魚等多個重要海水養殖魚類的種質資源庫,突破了軍曹魚、鳘魚、海馬的全人工繁殖技術。

湛江通過野生種群采捕,2024年12月12日,全球第一批硇洲族大黃魚種魚被運進了苗種繁育基地,海威又率先實現硇洲族大黃魚人工選育。

2022年到2023年,海威先后打造半潛桁架式漁業智能養殖平臺“海威1號”和“海威2號”,投產后即成為廣東省規模最大的海上養殖平臺,實現深遠海智能化養殖、陸海接力,創建了養殖平臺與重力式網箱整體運作的“海威模式”。

正是在“海威1號”下水的2022年,從英國留學歸來的劉東戈,放棄了在深圳的金融公司“金領”崗位,返鄉加入他父親劉定創辦的海威。

2023年,劉東戈主導梳理出涵蓋養殖區域合法性、原料檢測、環保標準等幾十個環節的出口備案清單,助力海威無特定病原(SPF)種蝦獲得出口資質,推動集團出口業務爆發式增長。

這不僅僅是幾十份清單,更是對集團全生產流程的強制性規范。“如今我們的產品實現全程可追溯。過去是我們求著別人賣技術,現在是我們拿著標準走出去。”劉東戈說。

劉東戈調整了“先養后賣”的傳統模式,轉向基于市場調研的訂單式養殖。同時,通過搭建電商、拓展餐飲渠道、參與展會、運營新媒體等方式,全方位提升品牌影響力。

在父子倆的共同努力下,海威打造了從“一粒種”到“一條魚”的全產業鏈閉環,成為“國家高新技術企業”“廣東省重點農業龍頭企業”“農業部水產健康養殖示場”。

“雖然我已經60多歲,但是在海上風吹日曬,也不覺得累,今天上午5點鐘就出門干活了。”劉定說,“接下來,我們要嘗試到國外不同海域養殖‘中國魚’,培育更多的‘中國種’。”

廣東海洋大學管理學院院長杜軍:

六方合力加快核心技術攻關

10月16日,深圳報業集團“‘海上新廣東’融媒調研行”報道組專訪了廣東海洋大學管理學院院長杜軍。

杜軍表示,湛江是傳統水產大市,南美白對蝦、金鯧魚、生蠔、珍珠等品種產量全國領先,水產種業“育繁推”技術處于全國較為領先地位,但部分高價值種苗仍依賴進口。

杜軍說,湛江要從前端強化種苗研發,后端發力營銷與品牌建設、精深加工、冷鏈物流等配套服務以提升附加值,更需政府、產業、高校、研發機構、金融機構、管理等六方主體合力推進,助力湛江海洋核心技術加速實現國產化替代。

“在六方主體中,政府方通過搭平臺、出政策,發揮建設現代化海洋產業的宏觀引導作用。”杜軍說,“產業方如海威、恒興等海洋相關企業通過加大養殖與精深加工實踐,實現創新技術應用與驗證。高校方則提供學科、專業、科技與人才支撐,如充分利用好廣東海洋大學的水產、海洋科學、食品科學與工程3個一級學科博士點以及海洋經濟與綜合治理交叉學科博士點,并牽頭種苗攻關等。”

杜軍認為,研發機構方面需推進產業化試用,更好銜接產學研。相關金融機構應創新海洋類金融產品,如臺風災害專項基金、涉海專項債、融資租賃等,提供資金支持。從管理角度,應統籌協調各方資源,系統集成化推動涉海產業鏈、科技鏈、創新鏈、價值鏈等多鏈合一。

“各環節、各節點主體應積極作為,深度融合打造現代海洋牧場,包括鏈主企業、龍頭企業的率先示范和引領,以及六方主體合力聚力創新式推進,做強做大湛江現代化海洋牧場全產業鏈。”杜軍說。

臺風“麥德姆”已經過境兩周,湛江的風中還留著強臺風的余勁。路邊散落的斷樹殘枝、變形的指示牌、被掀掉屋頂的小屋,展示著“麥德姆”留下的傷痕。

湛江牧海人沒有消沉。海水下,潛水員耐心檢查修補網衣;起重機下,操作員專注操作起網收魚;自動投料機需要維修,工人就扛起飼料袋手工喂魚。16日20時,記者在海威集團加工車間,看到加工金鯧魚的工人們,在零下26℃的操作臺上包裝成品魚。此時還有工人在維修受損的支架與通道,對講機里的指令簡短又急促。

與臺風打交道,他們早已習以為常。

風里卷著咸腥味,海水依然渾濁,看著這群與海共生的人,讓人感受到了湛江海洋經濟的韌性。

打造“鋼鐵堡壘”抵御臺風,攻克種苗“卡脖子”難題實現本土化,從傳統養殖轉向智能平臺,到全產業鏈閉環的構建,湛江牧海人的每一步,都藏著與風浪對抗、向大海要生機的韌勁。一代代湛江人都在跟海較勁,頂著風雨用雙手鑄就“藍色糧倉”。

這片海永遠在咆哮,風浪也隨時會來。但是只要闖海人勁不散、心有譜,在永不停歇的潮汐之間,總是孕育著永無止境的希望。

海洋漁業產量和產值連續30年居廣東省首位。2025年海洋經濟城市競爭力綜合評價排名全國第19、全省第3。

湛江形成四大深海網箱養殖集聚區,建成大型養殖平臺6個,數量約占全省38%;HDPE網箱3451個,總量約占全省54%。

水產種苗產量穩居全省第一,擁有480家苗種場,數量占全省23.6%;其中國家級水產良種場2家,總量占全省33.3%。

水產加工企業200多家,年加工能力超100多萬噸,水產品銷售網點遍及全球40多個國家和地區。

今年上半年,湛江港完成貨物吞吐量1.36億噸,排全省第3位;全市臨港綠色石化產業集群總產值超千億元。