經(jīng)常下館子的朋友或許有過類似的觀察,有時(shí)候餐廳提供的陶瓷勺柄上會(huì)有這樣一個(gè)孔洞,有的勺柄卻沒有。

但仔細(xì)一想,這個(gè)孔洞對勺子的日常使用來說,似乎并沒有什么用……問題來了,既然沒用,那為什么要費(fèi)力地在陶瓷勺柄上開這個(gè)孔洞呢?

這就要說到“陶瓷是如何上釉的”了。

先來看看陶瓷碗

陶瓷勺整個(gè)勺面都可以放進(jìn)嘴中,因此和口腔的接觸面必須要保證是光滑的外表面,這就需要在燒制時(shí)有上釉。

可釉料在燒制時(shí),一旦和其他物件有接觸,就會(huì)產(chǎn)生表面粘連。你可以先拿起家里的陶瓷碗,看它粗糙的碗底,這里就是沒有上過釉的地方。

瓷碗在燒制前,要先把碗胚裝進(jìn)上有蓋、下有底的匣缽,碗底一圈會(huì)接觸到匣缽。如果上了釉,反而會(huì)導(dǎo)致這個(gè)碗被粘住。反正瓷碗本身就放桌上日常使用,也不需要碗底光滑,自然靜置就變相做到了遮擋缺陷。

至于匣缽的作用,既能防止煙塵對釉面的損害,也能讓瓷器受熱更均勻,提高成品率。

再來看陶瓷勺

既然勺面要整個(gè)上釉光滑,不可以有接觸過其他物件的粘連痕跡。那怎么辦呢?

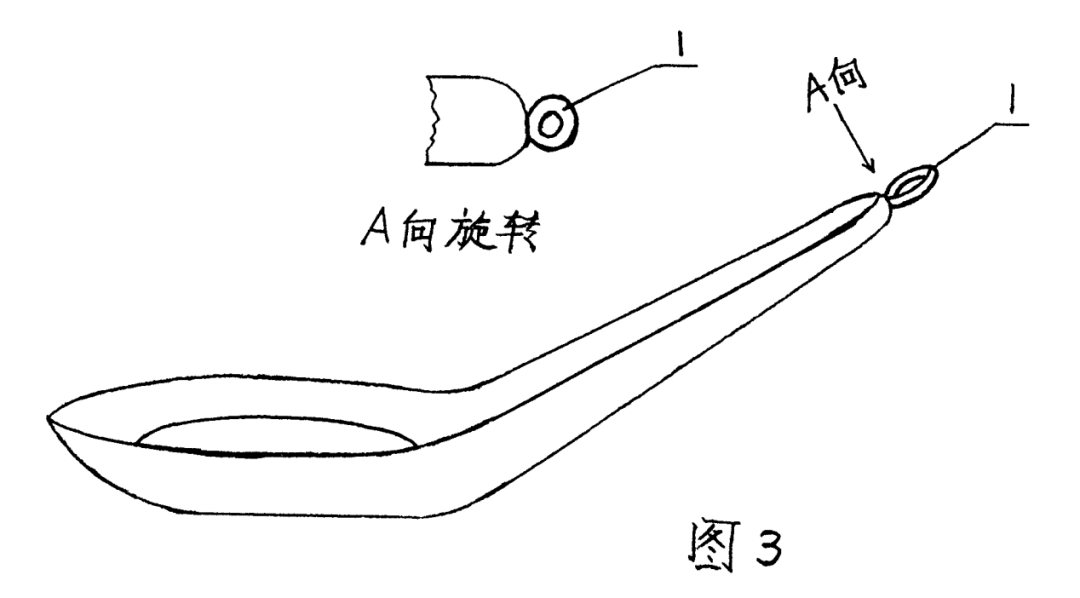

不得不給勞動(dòng)人民的聰明才智點(diǎn)贊!在不會(huì)舔到的勺柄頂部打個(gè)小孔,吊起來燒制,完美解決問題!

有圖有真相,陶瓷勺進(jìn)窯爐前是這樣懸掛的,掛勺子的小棒有不同材質(zhì),常見的是碳化硅桿或者氧化鋁桿(剛玉)——

這樣一個(gè)個(gè)勺柄的孔洞內(nèi)沒有釉料,但燒制后通體又光滑有光澤,不會(huì)影響進(jìn)食時(shí)的使用感。而且無釉料的部分還在孔洞的內(nèi)表面,也不影響使用觸感。

為什么有的陶瓷勺沒有洞呢?

既然陶瓷勺柄上的孔洞是為了避開上釉時(shí)的粘連,那無孔的陶瓷勺又是怎么上釉的呢?

常見的方法是把傳統(tǒng)吊燒工藝的孔洞移到勺柄末端。做一個(gè)燒制時(shí)有用,燒好了就廢棄的圓環(huán),見下圖。

一樣是穿過圓環(huán)的吊燒工藝,等陶瓷勺燒成后切除掉這個(gè)附著圓環(huán),并打磨圓潤。

所以,下次下館子吃飯,你可以注意下無孔陶瓷勺的勺柄末端,一般還留有打磨痕跡。這里也是和碗底一樣無釉料的,摸起來比較粗糙。

瓷器還能這樣上釉燒制

講到這里,肯定有朋友要問家里盛湯的大陶瓷勺了。如果同是無孔勺,難道也是做了環(huán)吊起來燒好后再去環(huán)的嗎?

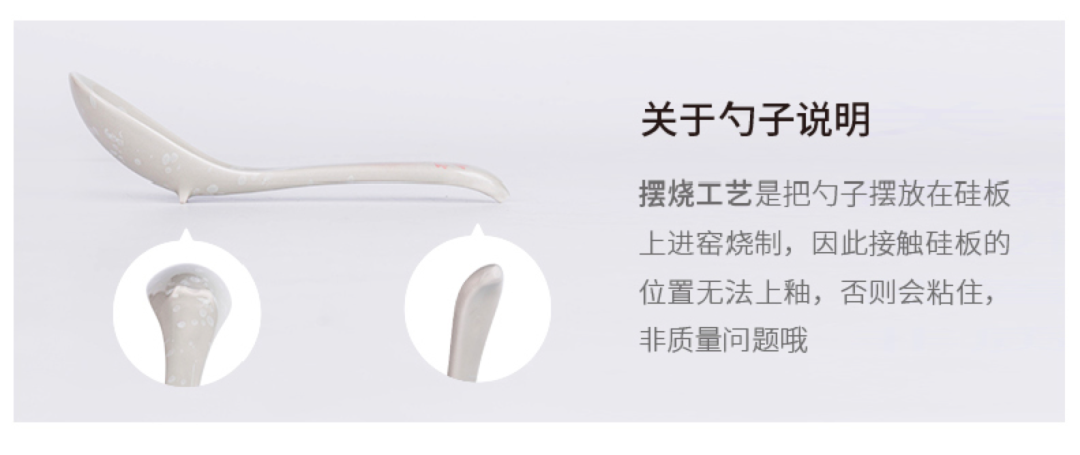

其實(shí)不是,因?yàn)榇笊鬃右话阒荒脕硎粫?huì)整個(gè)放嘴里吮吸,所以直接用開頭做瓷碗的擺燒工藝就行,這樣更能節(jié)省工序。

具體燒制的時(shí)候,只需要在大勺底下做兩個(gè)小腳當(dāng)支撐用的接觸面,勺柄頂上再有個(gè)地方不上釉料,“三足鼎立”就可以擺著燒了。

此外,如果大家細(xì)致觀察瓷器,還會(huì)發(fā)現(xiàn)有些瓷器下面會(huì)有三個(gè)點(diǎn)。這就要提到另一種有異曲同工之妙的工藝——支釘燒。

碗底邊沿也上滿了釉,只有碗底中部有幾個(gè)小白點(diǎn),多則五個(gè),少則三個(gè)。這是在瓷器燒制前,用下面的支釘把瓷器架在了空中。

燒完了再小心去掉支釘架。由于釉料和支釘?shù)慕佑|面看起來比芝麻還小,也被稱為“芝麻支釘”。

最后,如果你偶然發(fā)現(xiàn)整把勺子都是上過釉料的,那看來這家餐廳在選品上是花過心思的。這種全釉料無孔陶瓷勺,是在勺柄末端打磨后又補(bǔ)了低溫釉,做一次重?zé)a(bǔ)釉的顏色基本能和第一次高溫釉燒制保持一致,讓人感覺陶瓷勺的整個(gè)釉面做到了渾然一體。

工序越復(fù)雜,做出來的勺子成本越高,所以說:選擇全釉料陶瓷勺的餐廳,應(yīng)該是在細(xì)節(jié)里下了功夫的。