梅菉水閘

??? 5月14日至17日,廣東省立中山圖書館開展的“絲路之上系列(粵)之一海絲路上的南粵古港項目”拍攝組走進吳川,拍攝《梅菉古港》。在4天的拍攝時間里,拍攝組從不同角度拍攝鑒江、袂花江、梅江的古港遺址全貌,實地走訪漳州街、十字街、九街十二巷,探尋歷史古跡,采訪老藝人、老街坊,讓我們跟隨攝制組一起領略三江交匯碰撞出的古絲路的繁華。

“百里輪履,跨江而來”

梅菉位于吳川、茂名之間,三江并匯,一面臨海,水路交通發達,溯鑒江而上,可達高州、化州、信宜。自古,這里便是商貿重鎮,商賈云集,早在唐朝便出現了“太平、龍口、鋪腳三圩江并設”的盛況,“百里輪履,跨江而來”,將河床水淺處輾為堤路,現在的梅菉橫塘路便是當時這一盛況的見證物。

梅菉街道文化服務中心主任李漢偉是位“梅菉通”,給拍攝組當起了導游。傳統的梅菉核心區域僅約10平方公里,目前仍保留了大量歷代的建筑和遺址。梅菉祖廟位于梅菉頭村西南邊,始建于宋代,公元1762年(清乾隆27年),公元1838年(道光18年)迭修。現基本完好,近年修葺翻新。廟為三進四合院式布局,硬山頂,穿斗式梁架結構。萬歷中期,吳川、芷寮和梅菉的海上貿易尤其是糧食貿易非常興盛。康熙十九年后,芷寮、梅菉的港口設施和海上貿易網絡開始重建。

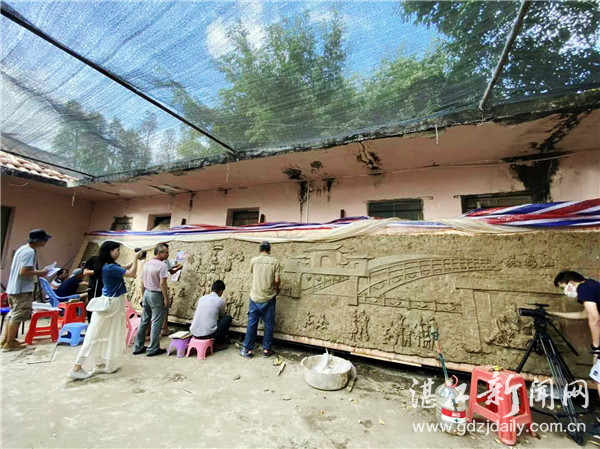

梅菉騎樓“十字街”曾是梅菉的標志,主要集中梅菉老城區“十字街”的泰康東路、泰康西路、橫塘路,以及敏寧路、克平路。在相當長一段時期里,這里曾是吳川的商業中心,店鋪林立,衣服、百貨、五金、飲食、書攤、獅鼓檔、眼鏡檔、糖水鋪、電影院、錢莊、茶樓、酒家……林林總總,各行各業興旺發達,趁墟趕集的人從早到晚川流不息,有“小佛山”之稱。在這里,拍攝組采訪了街內一批老字號店鋪,如獅鼓檔“李義記”、泥塑、吳川本土獨特制作工藝、農家特產(農具)店、手工作坊店。

拍攝泥塑和浮雕制作。

見證商貿繁榮的,還有梅菉的九街十二巷,在不到一平方公里的地方,有以經營的貨物種類命名的街名巷名。九街十二巷以康岐樓為中心向四周輻射,九街是:竹欄街、皮鞋街、漳州街、高第街、萬安街、打銅街、打鐵街、大街、大新街;十二巷是:豆腐巷、藤絲巷、粉湯巷、豬仔巷、雜貨巷、劉家巷、石狗巷、京果巷、鑊蓋巷、木屐巷、打銀巷、雞巷。在此,拍攝組還采訪了傳統的制鞋(戲靴)工藝及南派粵劇。

梅菉水閘也屬古港范圍,據梅菉街道文化服務中心主任李漢偉介紹:“這里以前有一個船閘,所有船舶均要經過船閘。現在的梅菉水閘原是1964年由水利人工建成,2013年拆除重建。水閘是作防洪用的,分隔上、下游,上游水漲后開閘泄洪。”

漳州街:兩次閩人南遷史

漳州街的老建筑保留了閩南建筑的特點,大多房子還是以磚木結構的樓房為主,青石做的門檻,杉木做的門板,依然保留和散發著古樸的氣息,古雅渾厚,依稀可辨出它昔日的輝煌;有的人家門口,至今還在使用著獨具嶺南特色的趟櫳門。

在這里,攝制組采訪了當地居民,聽他們講述兩次閩人南遷的情況和漳州街名的由來。

節目拍攝中。

歷史上有兩次閩人南遷,使以泉州為中心的古代海洋文化,迅速在吳川得到秉承和光大——第一次是南宋皇族遺裔為逃避元兵追殺,由閩入粵,由雷入瓊,護駕的十萬福建軍民在粵西大量散落;第二次是明朝海禁,耕海的閩人被迫上岸,流落高雷者不少。

從元朝開始,福建漳州人開始南遷,從福建沿海駛船來到吳川沿海經商。漳州街是閩人南遷的見證,這條老街位于舊城十字街附近,東連橫塘路,西接藥王廟,全長380多米,寬3-5米,人口約400多人,祖先來自福建漳州。

建于明代的天后宮據說是當年漳州人千里迢迢從福建帶來的文化信仰產物,清道光19年(1839年)、光緒4年(1878年)迭修。硬山頂,穿斗式梁架結構,內存清碑數通;石踏跺三級,門額、門聯均陰文石刻,門聯為光緒4年重修時唐毓真書。

漳州街還有清末民初著名學者林樸山的故居。林樸山生于1857年,卒于1924年,先后擔任梅坡書院院長及兩廣優級師范學堂(中山大學前身)教席。在教學中,他秉承和實踐先賢的“經為人師,行為世法”的意旨,既以言設教,亦以行設教,強調學以致用。經他教過的學生,不少成為民國時期的軍政要人。

?